| Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 |

| ← предыдущая |

Сценография Кеплера

Мы не впадем в преувеличение, если осмелимся заявить: для узкого круга истинных мастеров Игра была почти равнозначна богослужению, хотя от создания собственной теологии она уклонялась.Герман ГессеЧто физик знает о человеке? Обратимся прямо к Эйнштейну. Не трогая его творений, взглянем лишь на то, как он сам представляет себе свою ситуацию. Свидетельства тому очень скупые, строго выдержанные, но они есть. От величайшего из наших ученых мы узнаем: 1) есть внутренний мир и есть мир внешний; 2) «внутри», в мире «только личного» мелкого и суетного — «царство желаний, надежд и примитивных чувств», порожденных всечеловеческой борьбой за существование; и трудно даже подобрать слова, чтобы выразить «ничтожество тех надежд и стремлений, которые гонят сквозь жизнь большинство людей»; 3) там, вовне, существует «внеличный, большой мир, огромная вечная загадка», познание которого и дает ученому чувство «внутренней свободы и уверенности»; чтобы его познать, надо мыслить; мышление — это свободная игра с понятиями; истина — это производное соглашений насчет правил игры, а правила этой игры установлены в XVII веке Лондонским Королевским Обществом (ЛКО); 4) за внешний мир «играет» Бог — Старый; поэтому важно учитывать и иногда заимствовать его «точку зрения»; а поскольку ЛКО создано им же самим, следует допустить, что «Господь Бог лукав, но не злонамерен». 1 Так ситуация Эйнштейна выглядит в его «Автобиографических заметках»1.Откуда следует, что перед нами гений науки — человек, одержимый ее духом? Да, пожалуй, пока ниоткуда. Политик, предприниматель, художник, теолог — любой человек сможет подписаться под всеми пунктами подобного кредо. Различия лишь в правилах игры и в некоторых ее акцентах. Каждому малому «я» дан мир большой, «внешний» (всегда и всюду — загадка), даны также правила общения с ним. Для ученого выигрыш — «истина», для политика или теолога — «благо», для художника — «красота». Жизнь удалась, человек сбылся, если в мировом балансе сил ему удалось приумножить истину, красоту или добро.

Смущать может слово игра — не каждый смирится с тем, что сюда его вселили на время, чтобы с ним поиграть. Некоторых может покоробить определение истины как продукта соглашения относительно правил игры. Но, во-первых, перед нами творец теории относительности — не только физической. Представитель знания более смиренного, менее демоничного, чем картезианское. А во-вторых, это человек, изменивший правила игры в физику, почему «Вселенную Эйнштейна» мы и отличаем от «Вселенной Ньютона». Не мог же ученый допустить, что он изменил саму Вселенную. Эйнштейн дает нам понять, что улучшение правил (кодов, шифров) игры со «Старым» важнее ее непосредственных результатов. И, значит, благо ученого состоит в улучшении ее правил. Итак, лишь пункт 3-й свидетельствует, что перед нами ученый. Ибо и теолог, и художник крайне неохотно, со множеством оговорок, но уступили-таки ему владение «истиной». Таковы правила другой игры, более обширной и таинственной.

Безошибочно ученый узнается еще по тому значению, какое он придает миру «внутреннему». В сравнении с величием «внешнего» мира он удручающе ничтожен. Как же удалось столь «ничтожному» миру изменить — мыслью Эйнштейна — облик этой бездны бездн, самой Вселенной? Не иначе, как с участием внешней подсобной силы — Демона2.

Чтобы оценить своеобразие этого кредо, стоит его сопоставить с прямо противоположным. Человек «внутренний» существовал не всегда — принято его считать открытием христианства. Историю это открытие разделло на две эры: «до» и «после» боговоплощения, а человека разъяло на две половины: ангельскую и бесовскую. Кои и вступили в тысячелетнюю тяжбу с привлечением всех сил мира горнего и дольнего. Цельный мир дал трещину — в человеке открылась бездна.

«Как понять, что человек скрывает внутри, на что он способен внутри, что он внутри предпринимает, какие у него внутри планы, чего он внутри хочет, чего он внутри не хочет? Правильно, думаю, понимать под бездной человека… Итак, всякий человек, пусть святой, пусть праведный, пусть преуспевающий в добре, есть бездна», — заключает Августин Блаженный3.

Что случилось? Раздвоенный человек увидел себя глазами единого Бога — и, значит, стал для себя тайной. «В очах Твоих, — признается Августин,— я стал для себя загадкой, и в этом недуг мой». Не будем даже пытаться прослеживать движение Августиновой мысли (едва ли это проще, чем в физике следовать за Эйнштейном) — мы только расставляем акценты. Нам важно увидеть, сколь радикально Августинов «внешний» мир отличается от Эйнштейнова. «Море, горькое от соли, мятущееся от бури — символ этого мира. Люди, развращенные земными желаниями, словно рыбы, пожирают друг друга»4. Эйнштейн и Августин смотрят на один и тот же мир; так что же, «внутреннее» и «внешнее» поменялись у них местами? Или только знаками ценности? Истина, говорит Августин, скрывается во «внутреннем» человеке.

«Это святилище величины беспредельной. Кто исследует его глубины? И, однако, это сила моего ума, она свойственна моей природе, но я сам не могу полностью вместить себя. Ум тесен, чтобы овладеть собой же. Где же находится то свое, чего он не вмещает? Ужели вне его, а не в нем самом? Каким же образом он не вмещает этого? Великое изумление все это вызывает во мне, оцепенение охватывает меня. И люди идут дивиться горным высотам, морским валам, речным просторам, океану, объемлющему землю, круговращению звезд, — а себя оставляют в стороне!»5 . «Кроме плотского вожделения, требующего наслаждений и удовольствий для всех внешних чувств и губящего своих слуг, удаляя их от Тебя, эти же самые внешние чувства внушают душе желание не наслаждаться в плоти, а исследовать с памятью плоти: это пустое и жадное любопытство рядится в одежду знания и науки. Оно состоит в стремлении знать, а так как из внешних чувств зрение доставляет нам больше всего материала для познания, то это вожделение и называется в Писании похотью очей»6.

Вот, кажется, мы и объяснились. Далее Августин научную любознательность уподобляет извращенному любопытству к трупу. Можно бы возразить, что, изъяв из внешнего мира всякую духовность, христиане природу сами умертвили. Но и Августин, со своей стороны, тоже судит здраво. Правила игры, каким следует Эйнштейн, суть правила вложения мира в геометрию. Но если этот мир — «море, горькое от слез», то какой же смысл к нему примерять математику? Если кристаллизацией опыта мира объявить геометрию, то геометризация физики станет испытанием духовного зрения на вместимость. Как тогда быть с превращением в физическую мнимость времени — средоточия духовного опыта, если верить Августину? Да, он не ученый. Но это человек универсально образованный и надолго опередивший не только свое, но и наше время — именно в познании сути этого самого времени. Он тоже воплощает дух познания, но только устремленного исключительно на постижение «внутреннего человека» — его «Бога» и его «души». Именно на этом антикварном предмете концентрируется вся активность, вся мощь мысли, испытующей свои последние основания. И только по этой причине дух познания совсем иной.

«Но как воззову я к Богу моему, к Богу и Господу моему? Когда я воззову к Нему, я призову Его в самого себя. Но где же есть во мне место, куда пришел бы Господь мой? Куда придет в меня Господь, Господь, который создал небо и землю?»7. «Вмещают ли Тебя небо и земля, если ты их наполняешь? Или Ты наполняешь и еще что-то в Тебе остается, ибо они не вмещают Тебя? И куда изливается этот остаток Твой, когда небо и земля наполнены? Или Тебе не нужно вместилища, Тебе, который вмещаешь все, ибо то, что Ты наполняешь, Ты наполняешь, вмещая?»8.

Что до стиля этого воззвания, чуждого и даже враждебного нашей науке (вспомним заповеди компании ЛКО), то для Августина он столь же, сколь методически осознан. «Бездна призывает бездну, человек человека… И только тогда бездна полезна бездне, которую призвала, когда она говорит голосом водопадов Твоих»9. А что до содержания приведенного отрывка, то современный математик в самой конструкции этой смятенной мысли не может не узнать формальное определение бесконечности. Представление о бесконечности мира, сдвинувшее античное знание с мертвой точки, родилось из опыта переживания человеческой бездны.Впрочем, бесконечное — лишь момент диалога с Богом. Конструируется нечто более значимое — последний, предельный предмет испытующей мысли, превысить который она может, лишь мысля самоё себя. Общение мысли со своими основаниями и служит предельной концентрации того знания, что зримо разворачивается в истории.

Так уж повелось, что с бесами даже науки объясняются не ученые, а художники. Лорка в «Теории и игре беса» своего демона отличает от «теологического беса сомнения, в которого Лютер с вакхической страстью запустил чернильницей в Нюрнберге», но настаивает на его родстве с бесом мысли. 10 «Мой бес, темный и трепетный, ведет свою родословную от веселого демона — яркого, как мрамор и соль, запальчиво оцарапавшего Сократа, когда тот принимал яд цикуты; и от меланхоличного, маленького, как зеленый миндаль, демона, который уводил уставшего от прямых и окружностей Декарта слушать на каналах песни пьяных матросов». Вряд ли ученый стал бы уточнять цвет, размер или нрав своего беса. Прямые высказывания на этот счет бестактны. «Главное в жизни человека моего склада заключается в том, что он думает и как он думает, а не в том, что он делает или испытывает», — отвечает Эйнштейн на предложения рассказать биографию. Однако об изобретении Бора Эйнштейн высказывается в том же духе, в каком Лорка рассказывает о бое быков. Тореро, ужаленный бесом, дает нам «уроки пифагорейской музыки». И состоит этот урок именно в том, что тореро, поминутно бросая свое сердце на рога быку, заставляет зрителя об этом забыть.

Так как же бес играет в физике? Как всякое дело человека, вселенная физиков рукотворна. Это художественное творение со своими красотами. Но художество это воздвигнуто коллективным разумом — в отличие от персональных вселенных искусства. Все ученые рисуют одну картину, и в том им споспешествует мировое сообщество, замыслившее перестройку мира по образцу, вызывающему наименьшие разногласия. Поэтому их картина безлика.

То, что аппарат физики отражает мир не только внешний, но и внутренний, теперь уже очевидно. Но субъективность физики принадлежит родовому субъекту. Время-пространство — это координаты опыта, одинакового всем людям, и потому они безразличны к жизненному опыту Эйнштейна. Однако бес персональный шепчет о личном. Иррациональная, безотчетная, безумная надежда вложить в безличную физику свой личный опыт, поправить с учетом оного мировые координаты, улучшить правила общения людей с этим миром — вот бес физика, жгучий, как «толченое стекло в крови», бес, «поднимающийся от самых подошв». Эйнштейн не мог не чувствовать, что изменение принципов физики эквивалентно пересозданию образа мира, а значит, и самого мира. И это ему удалось. Безличной Вселенной приписано еще одно имя собственное.

История большой науки, в отличие от истории искусства, крайне бедна «автопортретами» ее творцов и вообще не знает «исповеди». Как правило, чем значительнее ранг ученого, тем менее вероятно, что его внутренний мир имел свидетелей. Документы такого рода — редчайшее исключение. Тем более драгоценным представляется десяток страниц, где Кеплер рассказывает о Кеплере.«О себе»— это гороскоп Кеплера, составленный им самим и представляющий собой — по характеристике его комментаторов, — «автопортрет, достойный кисти великого мастера, написанный рукой, беспощадно бичующей пороки оригинала как действительные, так и мнимые, надуманные или по крайней мере явно преувеличенные»11. Великий астроном рассматривает себя в убогом зеркале астрологии. Любопытно взглянуть, как великий астроном исследует свою персональную бездну. Здесь много странностей.

Начать с того, что Кеплер себя называет «этот человек» и в третьем лице говорит о себе на всем пути исследования. На личное «я» он переходит, лишь забываясь, — где-нибудь в конце длинного периода или абзаца12. Нет и намека на душевное сродство, на солидарность с «этим человеком», на его ценность или хотя бы на особость. Но нет и признаков сознательного отчуждения; нет напряжения человека перед зеркалом, когда тот не просто поправляет прическу, а пытается себя опознать. Словно странник, минуя причудливую местность, в путевую книжку наскоро заносит ее приметы. Астроном себя описывает как соседа по коммунальной квартире, с каким надо ужиться: в общем доброжелательно, но с безразличием, понятным только при описании чужого. Или, как выразился Холтон, с «обескураживающей искренностью». И таковы же характеристики ближних. Отец — «человек злобный, непреклонный, сварливый, он обречен на худой конец». Мать — «низкого роста, смугла, болтлива и сварлива, с тяжелым характером». Тем более, нет у Кеплера иллюзий относительно брата, вольнонаемного воина. Нельзя сказать, что развернутое обсуждение Кеплером «этого человека» вовсе бесстрастно. Оно очень заинтересованное. И предмет его очень занятный: личные неудачи и жизненные неурядицы именитого астронома. Рассматривается человек, страдающий и от своей судьбы, и от своего темперамента. Но рассматривается вне всякого к нему участия. Страдает этот человек, а не тот, кто его изучает.

Какие же проблемы его занимают, какие вопросы он ставит? Во-первых, «рассмотрим причины неудач этого человека». Вызваны ли они им самим, то есть врожденной ему натурой — или привходящими обстоятельствами, то есть судьбой? Это вопрос о разделении ответственности за случившееся. И вот, к примеру, каков итог анализа его отношений с недругами.

«Итак, причины отчасти кроются во мне, отчасти в судьбе. Во мне — гнев, нетерпимость по отношению к неприятным мне людям, дерзкая страсть строить насмешки и потешаться, наконец, неуемное стремление судить обо всем, ибо я не упускаю случая сделать кому-нибудь замечание. В моей судьбе — неудачи, сопутствующие всему этому. Причина первого заключается в том, что Меркурий находится в квадратуре с Марсом, Луна — в тригоне с Марсом, Солнце — в секстиле с Сатурном, причина второго — в том, что Солнце и Меркурий пребывают в VII доме». Во-вторых, в чем виноват он, а в чем — его враги, и откуда вообще они берутся? «Причиной ссоры с братом были, во-первых, его глупая хвастливость, во-вторых, моя страсть к упрекам, в-третьих, его непомерные требования, в-четвертых, моя скупость».

Почему так остро «этот человек» переживает свои недостатки? «Откуда проистекает столь сильное страдание?» Не оттого ли, что он их сознает? Но тогда любая добродетель вытекает лишь из знания, что вовсе неочевидно. Последнее рассуждение характерно для всего текста. Занимают Кеплера определения не столько этого конкретного человека, сколько этого мира. Так, в числе своих неудач Кеплер называет безуспешность «всех его попыток обмануть кого-то». Заключение таково: «Вот я и думаю, не кроется ли причина неудач в самой природе вещей: не могут же завершиться успехом все махинации, творимые людьми». Еще пример — пространные рассуждения о тонких различиях между «похвалами» и «почестями», от отсутствия которых «этот человек» так страдает. Ничего «покаянного» в рукописи нет. Конечно, «этот человек» не лишен достоинств. Еще мальчиком он проявил чрезвычайную одаренность, как, впрочем, и серьезность, за недостаток которой корит себя сегодня. Например, еще в отрочестве «самостоятельно пришел к мнению Лютера об отсутствии свободы воли. Сколь ни удивительно, но еще в возрасте 13 лет он послал в Тюбинген письмо с просьбой выслать ему, если это возможно, какой-либо трактат о предопределении…Выступая оппонентом на диспутах, он всегда утверждал лишь то, что думал… Размышляя о милосердии Божьем, он пришел к заключению, что язычники не обязательно должны быть осуждены на вечное проклятие… Особую радость доставляли ему парадоксы. Он считал, что французский язык якобы надлежит выучивать раньше, чем греческий, а в научных занятиях усматривал признаки упадка Германии».

Особо подчеркивается исключительная противоречивость «этого человека».13 Парадоксальна даже разномасштабность его прегрешений. «Страницы своих рукописей он хранит довольно небрежно, зато всякого рода выпрошенные книги стремится всеми силами не возвращать… Этот человек обладает во всех отношениях собачьей натурой. Он вполне походит на обыкновенную дворнягу». Эта мысль развивается с чрезвычайной подробностью — словно подмеченное ею сходство доставляет ему радость своей точностью. Противоречивость этого субъекта многократно усиливается, если сопоставить его характеристики на разных страницах рукописи. Что же в итоге? Клубок противоречий, куда, как спицы на пяльцах, вносятся оппозиции, но без видимого успеха. Как такое существо может быть носителем или хотя бы свидетелем «Мировой гармонии»?

Гороскоп не закончен, рукопись брошена на полдороге ради какого-то более занимательного или менее безнадежного дела. Два десятка страниц — в сравнении с тысячами и тысячами, проникающими в душу мира. Да, немало они говорят о Кеплере. Но кто узнал бы великого астронома в его автопортрете, не помяни он «пяти правильных тел» в астрономии? Значит, взаправду он живет в другом предмете (например, в «космическом кубке», в каком будет опознаваться и через тысячи лет). А в своем гороскопе лишь «вымеряет тени».

Когда Кеплер смотрел на небо или на Землю с Луны, Солнца или Юпитера — а космические ландшафты он видел всегда — их не заслоняли ни безбрежные этажерки цифр, ни стены его дома, ни хлопоты домочадцев, ни даже невыплаты жалованья, обрекавшие его семейство на полуобморочное существование. Он был тем, что видел. Или тем, что мы в нем видим, знать ничего не желая об его «быте». Легенда о яблоке, возвестившем Ньютону закон всемирного тяготения, повествует о чем-то подобном. Ведь только в специальном восприятии мира удар по макушке может равняться научному откровению. Когда Кеплер смотрел в себя, вооружившись своим гороскопом, видел он лишь драму теней, отбрасываемых им в умы ближних. Так, как Кеплер видит себя, его видели другие. Тут нет и отсвета тайны. Гороскоп помогает ему хоть как-то прояснить, разложить на общепонятные «причины» свою персональную драму. Это небесный иероглиф его земной судьбы, но ничего таинственного в нем нет, как нет никакой тайны в рентгеновском изображении каверн какого-то тела. И потому «гороскоп» Кеплера ныне справедливо забыт. Иная судьба ожидала «Снежинку».

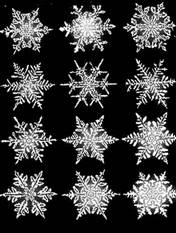

Миниатюра «О шестиугольных снежинках» — это раритет науки, документ теоретической кристаллографии и гордость ее истории. «Изобилие глубочайших идей, широта подхода при рассмотрении причин образования снежинок, замечательные геометрические обобщения, смелость и остроумие высказанных гипотез поражают и сейчас». Таково авторитетное мнение историка кристаллографии И.И. Шифрановского14. «Снежинка» — это новогоднее подношение покровителю, составленное в духе своеобразного «мозгового штурма» и посвященное разгадыванию тайны снежинки. Астроном, привыкший к телескопическому облику Вселенной, в зеркале геометрии разглядывает ее малое, микроскопическое чудо.

Текст этой работы, особенно ее зачин, насыщен намеками, вполне понятными, наверное, только адресату подношения, покровителю (благодетелю) Кеплера «господину фон Вакенфельсу, золотому рыцарю и прочая, покровителю наук и философов». В изысканно маньеристской манере господин благодетель характеризуется как тонкий ценитель Ничто. Поиск Ничто, достойного своего знатока, и составляет зачин работы.

Один за другим перебираются представители Ничто, примечательные своей малостью. «Песчинки» Архимеда? Но они невидимы и потому «ничего не говорят разуму и не рождают страсть к неизвестным вещам». Капля воды? «Шаровидная форма капли наводит на геометрические размышления, однако я опасаюсь, что она недостаточна мала для тебя, столь любящего Ничто». По той же причине отвергается и клещ, атомные бездны которого откроются только Паскалю.

«И тут мне подворачивается удобный случай: водяные пары, сгустившись от холода в снег, выпадают снежинками на мою одежду все, как одна, шестиугольными, с пушистыми лучами. Клянусь Гераклом, вот вещь, которая меньше любой капли, имеет форму... и достойна математика, обладающего Ничем, получающего Ничто, поскольку падает с неба и таит в себе подобие шестиугольной звезды!»

Итак, затевается интеллектуальное пиршество, и оно будет тем изысканнее, чем более приблизится к своему божественному прообразу — творению из ничего. Для начала покровитель одаряется вопросом о причине шестиугольности снега: «почему не бывает 5-угольных или 7-угольных снежинок?». «Причины», конечно, понимаются еще по Аристотелю: кроме нашей обычной материальной, рассматриваются также действующие, формальные и целевые. Материальная сразу отвергается, поскольку исходное вещество снега не содержит никаких звездочек, что объясняется неспособностью пара себя самого ограничивать. Но какова действующая причина? «Врождена» шестиричность снежинке, или она ею «приобретается»? Если приобретается, то как? А если врождена, то «что следует считать врожденным: воплощенный в шестиугольном архетип красоты или знание цели, к которой приводит эта форма?» Обсуждение пчелиных сот, зерен граната, горошин в стручке, раковины улиток, цветов и морозных узоров показывает, что их геометрия не объясняется какой-то одной причиной. Форма раковины, например, создается существом одушевленным, но объясняется свойствами ее материала. Так же обстоит дело с зернами граната: пластичные шарики, вдавливаясь друг в друга в тесноте плода, обретают ромбическую форму — здесь тоже действует материальная сила. Форма сот, напротив, вызывается их целевой причиной — назначением. Поэтому нет нужды души пчел тревожить геометрией. Можно «не беспокоиться о том, как извлечь сущность крохотной души, заключенной в пчеле, из созерцания возводимых ею фигур» — и так все ясно. Со снежинкой труднее. Не удается ее собрать — ни из шариков, ни из кубиков, ни из пифагорейских или Платоновых тел. Хотя испытываются самые фантастические гипотезы, в том числе предположения о связи шестиричности с трехмерностью физического пространства или с формой человеческого тела, идеальным образом коего полагается куб. И не остается ничего иного, как допустить: «в теле Земли существует некая формообразующая сила, носителем которой является пар, подобно тому как человеческая душа является носителем духа» (ведь в паре душевная стихия воды смешивается с теплом духовного начала — огня). Эта сила Земли «сама по себе едина и всюду одна и та же, но, разделяясь по телам, растет вместе с ними и в зависимости от внутренних свойств вещества строит ту или иную внешнюю форму». И эта душа Земли, как показывает опыт, в своих созданиях, по крайней мере, самых достойных, «предпочитает подражать расположению вершин октаэдра». В том числе и в снежинке.

Итак, снежинка, в дополнение к уже известным от Аристотеля душам (растительным, животным и разумным), одаряется особой, геометрической душой. Правда, ради этой мысли приходится идти на отважные обобщения. «Прежде всего, весь род душ родствен геометрически правильным, или космопоэтическим фигурам, как в этом убеждают многочисленные примеры». Аргумент, так сказать, антропный, — от сродства всех душ с человеческой: «величины, обладающие формой, душе воспринимать легче, чем аморфные величины». Только правильные фигуры человеческой душой воспринимаются как созвучные ее собственному устроению. Так души вещей становятся предметом геометрии.

Но и это замечательное допущение не помогает прийти к определенному выводу. В завершение обсуждения все гипотезы систематизируются в пять основных. Первые четыре находят возражения, тогда как в пользу пятой высказываются некие доводы. А выглядит эта последняя сакраментальным вопросом: «Быть может, наконец, сама формообразующая природа в своей глубочайшей сущности сопричастна правильному шестиугольнику?»

Так что же в итоге? Если иметь в виду исходный вопрос — о причине шестиричности снега, — то окончательного ответа он не получил. Нет его и сегодня. «Позитивным» итогом обсуждения, подхваченным последователями, стал метод — способ виденья кристаллических, да и не только кристаллических, творений природы.

По сути, ничего, кроме схемы лучей, в снежинке Кеплер уже не видит. Разгадывая ее, он не пытается, как в «Мистерии мира», проникнуть в замысел Творца, постичь ее предвечный облик, — он ищет только зависимость фигуры снежинки от ее материи. Помещая на задний план невидимые частицы льда и «воображаемые» капли, он смотрит сквозь снежинку. Зоркость к деталям нужна лишь затем, чтобы угадать обстояние дел на заднем плане — там, в глубине, где, собственно, и происходят «события» — в микроскопической перспективе. Всякому факту поверхности соответствует факт глубины. Если здесь что-то изменилось, значит, там, в закулисье, что-то переместилось. Так выглядит вход в современную кристаллографию: смысловая глубина кристаллов видится механической. Но для Кеплера смысл проведенной работы, конечно, не в том. Цель достигнута более возвышенная. Не я ли, — восклицает астроном, — «умудрился из этого почти Ничто сотворить почти целый мир со всем, что в нем находится? Не я ли, отправляясь затем от крохотной души самого маленького из живых существ, трижды обнаруживал душу самого большого из земных существ — земного шара — в атоме снега?» «Пока я писал эти строки, снова пошел снег, причем еще пуще прежнего. Я прилежно принялся разглядывать снежинки».

Почему они плоские (даже пушинки у звездочек располагаются в одной плоскости с лучами), если облака объемны? Ведь если бы воображаемые шарики сталкивались и слипались в объеме, то каждый из них соприкасался бы с 6-ю другими. Это уже зацепка. Но как же в облаках возникает совершенная, и притом плоская, геометрическая форма?

«Предаваясь этим мучительным размышлениям (ведь разум требовал, чтобы лучи были распределены по всей поверхности центрального ядра), я вдруг вспомнил, что мне не раз приходилось с удивлением наблюдать, как звездочки такого рода ложились плашмя не сразу после того, как падали на землю. Несколько мгновений их части стояли торчком и лишь некоторое время спустя опускались на землю. Приведенные выше соображения стали как бы отцом, а это наблюдение — как бы матерью следующего мнения».

Спрашивается, отчего это, глядя на падающий снег, 40-летний астроном, перегруженный неотложной работой, предается столь «мучительным размышлениям»? Ведь не затем же, чтобы нам преподать основы теоретической кристаллографии.

Снежинка стала тайной, мистерией. Но почему? Нормальный человек умирает, так и не рассмотрев снежинки в снегу. Немногие успели пересчитать число ее лучей. И ни один человек до Кеплера не озадачился вопросом: почему их 6, а не 8 или 10? Таков же исходный вопрос «Космографической тайны» — почему планет именно 6? Но там хоть предмет вопрошания достойный, — а здесь? Недаром, занявшись этим вопросом, Кеплер припоминает «Облака» Аристофана, где Сократ, на потеху классическому древнегреческому гражданину, изучает блошиные прыжки. Шутейная затейливость размышлений и должна, видимо, извинить их явную досужесть. И только по мере ускользания близкого ответа размышления становятся не только кипучими, но и напряженными.

Похоже, что снежинка — повод, а не причина этих размышлений. Раковины, цветы, минералы сами собой радуют глаз, сквозящий пифагорейскими телами, — таков земной рай геометра, и, чтобы перебрать его драгоценности, ценен всякий повод. Так Кеплер излагает «божественную», то есть пятеричную, пропорцию — ради ее божественности, а не для дела. Отсюда «родственное внимание» к правильным телам, с каким Пришвин, к примеру, рассматривает букашек. И все же неслучайно зачином игры стала снежинка.

В самом деле, что такое снежинка эйдетически? Примем во внимание, что общеизвестный типографский знак «*», именуемый звездочкой, появился как негативный оттиск звезды, а также как отвлеченная схема снежинки — той самой, какую Кеплер извлек из снега и исследовал на предмет ее «глубочайшей сущности». Сами по себе звезды светящиеся точки — лучащимся нимбом их снабжает наше зрение. Поэтому количество лучей у звезды не имеет значения: чтобы ее отличить от креста, достаточно трех пересекающихся линий. Но издревле в звездах опознавались души людей — Кеплер лишь считывает с них эйдетическую потенцию. Натурализует символ с переливающимися смыслами. Как истый звездочет, снежинку он выбрал не только, а, может быть, и не столько из соображений симметрии, сколько из-за ее сродства с небом.

Снежинка — это предельный объект, хотя и родственный небу, но противостоящий ему по всем возможным признакам; не существует, кажется, объекта столь ничтожного, но при этом наделенного изысканной структурой. Земное она соединяет с небесным. Сама центрально-симметричная лучевая форма снежинки позволяет ее трактовать как исток земной энергии и как сток небесной. Правда, у Кеплера земное и небесное уже поменялись характерами: Земля стала родиной восходящего тепла, а небо — смертельного, «отвесно падающего» холода. Снежинка, по Кеплеру, это точечный очаг тепла, схваченный холодом. Тепло, признает он, здесь побеждено, но даже в поражении сохраняет свое достоинство (следует ссылка на античные добродетели). Снежинка — это центр кристаллизации стихий. Каких: природных — или человеческих?

Для новых ученых Снежинка неслучайно стала объектом преследования. Декарт не астроном, но увиденные им снежинки «были так сформированы и соразмерны, что даже трудно себе представить». Особенно его восхищает найденная им в середине снежинки «крошечная белая точка, точно это был след ножки циркуля, которым пользовались, чтобы очертить ее окружность».

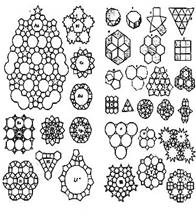

Рисунки из книги «Гармония мира»

Но Декарт глух к их астральной природе: некоторые из снежинок он именует «розочкой», другие — «лилией», но особенно хищно присматривается к «колесикам с шестью зубцами». Нынче подобные занятия называют игрой в бисер. По Гессе, это «игра со всеми смыслами и ценностями культуры», позволяющая теоретически «проигрывать все духовное содержание Вселенной». Ибо в эту игру «с одинаковой легкостью включались как основные понятия веры, библейское речение или высказывание святого из мессы, так и геометрическая аксиома или же мелодия Моцарта. Мы не впадем в преувеличение, если осмелимся заявить: для узкого круга истинных мастеров Игра была почти равнозначна богослужению, хотя от создания собственной теологии она уклонялась».

Все признаки этой игры налицо в фактуре «Снежинки». Жемчужинами, подобными нотным знакам, служат пифагорейские фигуры (в частности, их абсолютный предел — невидимые шарики как прообраз атомной материи), а их конфигурациям отвечают душевно-духовные интонации. Здесь отзвуки и литургий, и библейских псалмов, и античных поэтов — сплетение аллюзий, какие нам представляются избыточными, но автору доставляют, судя по тексту, физическую радость от абсолютного владения инструментом.

Музыкальная составляющая этой игры стала ведущей. Создавалась «Снежинка» параллельно с «Гармонией мира», где рациональным делениям окружности уже сопоставлялись пифагорейские гармонии, а числовые пропорции мыслились гармоническими в музыкальном смысле. Мыслил Кеплер все еще в средневековой парадигме мира, где душа человека живет скрещением лучей, сходящихся в ней со всего неба. Кеплер лишь озабочен ее точным астрологическим наполнением. Будучи в центре зодиака и планетных орбит, душа отзывается лишь на «действенные» конфигурации небесных лучей, отвечающие музыкальным гармониям. Планеты движутся, не влияя на человека, до тех пор, пока их лучи, сходящиеся на душе, не образуют правильную фигуру, — эти особые конфигурации лучей Кеплер искал повсюду, в том числе и в снежинке. Речь не столь о снежной, сколь о человеческой душе, по крайней мере, о душе звездочета.

Так какое же духовное содержание проигрывается в модели Кеплера? Основное его произведение именуется так: «Гармония мира геометрическая, архитектоническая, гармоническая, психологическая, астрономическая с приложением, содержащим Космографическую тайну…» — то есть гармония завершенная и всеединая. И это наводит на мысль, что его работа не столь пример, сколь прообраз «Игры в бисер»15. В «Снежинке» то же содержание проигрывается на малой арене. Как сплошь обозримое, оно состоит в геометризации духа.

Моя физика — это геометрия, скажет Декарт, и Эйнштейн его начинание завершит. Постулирование нового рода душ — геометрических — едва ли «прославляет бога в астрономии». Но в нем нуждается физика. Возможность замкнуть интеллект на душевно-духовные архетипы, полностью оторванные от того, что издревле почиталось духом, новая форма, отгораживающая интеллектуальную элиту от тягот обыденной жизни — все это и порождает Лондонское Королевское Сообщество ученых как прообраз Касталии.

Создав «физику небес», то есть разрушив барьер между земным и небесным мирами, сам Кеплер не только сохранил, но и упрочил барьер между своим телом и своим духом16. Заявляется это его собственноручной эпитафией:

Я небеса измерял, ныне тени земли измеряю.

Дух мой на небе живет, здесь же тень тела лежит.Не слабость ли к парадоксам побудила его искать душу в бездушном студеном создании? Вспомним, сколь сомнительным это чудо природы выглядит в современном романе воспитания — в «Волшебной горе» Т. Манна.

«Каждое из этих студеных созданий обладало совершенными пропорциями, было холодно симметрично, и в этом-то и заключалось нечто зловещее, антиорганическое, чуждое жизни; слишком они были симметричны, такою не могла быть предназначенная для жизни субстанция, ибо жизнь содрогается перед лицом этой точности, этой абсолютной правильности, воспринимает ее как смертоносное начало, как тайну самой смерти».

Таково общепринятое сегодня отношение к космопоэтической фигуре снежинки: что-то не припоминается, чтобы кто-нибудь из наших современников отважился в ней узнать символ души или духа. То, что Кеплер полагал душой вещей, стало знамением их бездушия. Геометрическое родственно душе как вечное в тленном. Геометрическое враждебно душе как лишенное «страха и трепета, шепота и крика» — порыва. И потому геометрическое духовно, а не душевно. Душа пребывает в вещах, а дух — только в человеке. Снежинка Кеплера — это душа, видимая духом: духовная структура душевной бездны. Собой она являет те самые кристаллические оси, какими в своем гороскопе он безуспешно пытался разнять петли душевной жизни.

А теперь сравним обсуждаемые сочинения. «Гороскоп» имеет предметом внутреннюю реальность, «Снежинка» — внешнюю. Где же он как человек раскрывается в первую очередь? Думается, сказанного достаточно, чтобы предпочтение отдать «Снежинке». В суждениях о безднах снежинки «сам» Кеплер сказывается много полнее, чем в соображениях о собственной бездне17. И в этом он сам не нашел бы в ничего загадочного. Потому что по философским своим установкам полностью разделял Платоново учение об устройстве души. Как сказано в «Тимее»,

«если есть движения, обнаруживающие сродство с божественным началом внутри нас, то это мыслительные круговращения Вселенной; им и должен следовать каждый из нас, дабы через усмотрение гармоний и круговоротов мира исправить круговороты в собственной голове, нарушенные уже при рождении, иначе говоря, чтобы добиться, чтобы созерцающее, как и требует изначальная его природа, стало подобно созерцаемому».

Своей душой человек отражает целое мира. И наоборот, себя самого он может созерцать простертым до крайних пределов Вселенной. Непривычность такого решения не должна особо нас шокировать. Теперь-то мы знаем, что успешно практикующей психологии могут служить и астрология, и психоанализ, и какая-нибудь акупунктура, до психики добирающаяся по точкам «китайского меридиана». Что же касается нашей официальной, академической, то есть «научной», психологии, то, она, став крысиной (в Америке) или шаманской (в Европе), давно упустила из виду этот старинный предмет — психе.

Но во времена Кеплера душа еще оставалась предметом житейского обихода. Другое дело, что наш мир Кеплер посетил в момент его радикальной перестройки, когда человек переставал узнавать в космосе образ своей души. Платон знает, каков космос; его копию он называет душой. Но ко времени Кеплера человек в себе уже не находил души, выкроенной по чертежам античного космоса: между «Тимеем» и «Космографической тайной» — две тысячи лет. Кеплер не знает, каков космос: традиционный уже разрушен, новый еще не построен. Так что ему ничего не остается, как занять позицию Платонова демиурга. Имея образцом лишь свою душу, по ее контурам очертить форму нового, эллиптического космоса и установить новый его закон. И сделать это тогда, когда предчувствие этих законов отнюдь не носилось в воздухе, как во времена Ньютона, вынужденного ревностно защищать свое первенство: среди современников Кеплер был безнадежно одинок.Известно: о чем бы человек не рассказывал, он рассказывает и о себе. Но можно ли допустить, чтобы нечто подобное происходило в науке? Разумеется, самый отвлеченный текст содержит в себе множество знаков, позволяющих посвященным распознавать его автора так же уверенно, как это удается экспертам по атрибуции картин. И все же для обмена такими сообщениями наука не предназначена. В лучшем случае это обмен тайными позывными, помогающим специалистам распознать «братьев по крови». К знанию о человеке они ничего не добавляют.

Но нельзя не заметить и другого обстоятельства, совершенно парадоксального: «внешним миром» Эйнштейн называет то же, что Августин — «внутренним». Какое отношение наш общий «внешний мир» — мир современного города — имеет к описанному в теории Эйнштейна? Каждому из них предстоит великой «загадкой» одна и та же «бездна», только один ее называет «внешней», а другой — «внутренней». Не эта ли инверсия, если над ней поразмыслить, станет ключом к «великому объединению» естественнонаучного знания с гуманитарным? Давно замечено, что проектируемые ими образы мира, хотя и не обязаны они друг другу противоречить, трудно помыслить относящимися к одному и тому же предмету. Изучив всю современную физику и всю современную литературу, невозможно узнать, что они относятся к одному и тому же миру. Кажется, будто естествовед и душевед обживают разные планеты.

Но можно вопрос поставить иначе. В одну эпоху, называемую нами «мрачным средневековьем», лучшие умы отдавались познанию души. В другую, именуемую «просвещенным» Новым временем, они переключились на познание природы. И те, и другие одинаково истово свои предметы друг другу противопоставляли. Но могут ли они друг друга исключить? Правдоподобнее допустить, что фундаментальным своим объектом лучшие умы человечества всегда имеют одну и ту же реальность. Методологически нечто подобное уже допускается квантовой физикой. От нее мы узнали, что последний (элементарный) объект естествознания сам по себе один, но, вызванный на одну сцену, выглядит волной, вызванный на другую — частицей. Так, может, и в исторических превращениях фундаментального объекта дело обстоит так же? Не есть ли сама история эксперимент, основанный на некоем принципе неопределенности и, значит, дополнительности? Тут можно воспроизвести всю логику размышлений Бора, поменяв лабораторную сцену на историческую.

Если история чему-то учит, то она экспериментальна. В этом смысле экспериментален не только ускоритель, но и завод. Средневековая и новоевропейская культуры испытывали взаимоисключающие проекты жизнестроения. Нельзя «душу» и «природу» человека вызвать на одну историческую арену. Но из того не следует, что они относятся к разным объектам. Фундаментальный объект познания — тот, что делает человека человеком — можно переименовать сообразно духу времени, но нельзя заменить. Выдох не подменишь вдохом.

Разумеется, подобным образом поставить проблему «синтеза» можно лишь при том условии, что культуры Среднего и Нового времени признаем равноценными, то есть учтем, что по части познания «природы» средневековых мыслителей мы опередили ровно настолько, насколько они превзошли нас в познании «души». Образ волны ничуть не лучше и не хуже образа частицы. А это значит — поставить под вопрос не современную физику, а нынешнюю психологию. Следует, наконец, увидеть, что она столь же ужасна, сколь и средневековые измышления о строении естества. Сегодня не психология, а космология, теория элементарных частиц и космического вакуума напоминает нам о глубине человека. Фундаментальная физика невольно отдает психологией — уж больно квантовые и галактические бездны похожи на человеческие.

Закладывая основы кристаллографии, Кеплер вживался в снежинку. А вот как выглядит, по брошенным вскользь признаниям Эйнштейна, «зародыш» теории относительности. Общий формальный принцип относительности, пишет он, «я получил после десяти лет размышлений из парадокса, на который я натолкнулся уже в 16 лет. Парадокс заключается в следующем. Если бы я стал двигаться вслед за лучом света со скоростью с (скорость света в пустоте), то я должен был воспринимать такой луч света как покоящееся, переменное в пространстве электромагнитное поле. Но ничего подобного не существует; это видно как на основании опыта, так и из уравнений Максвелла… Как же наблюдатель может знать или установить, что он находится в состоянии быстрого равномерного движения?» Не будем прослеживать детали — достаточно того, что изложенный парадокс неразрешим в концепции абсолютного времени и пространства. Но рождение этого парадокса замечательно не меньше, чем его разрешение. В 1895 году молодой человек решил узнать, как выглядит сей мир с «точки зрения» света. И поскольку картина мира обернулась абсурдом, пришлось перекраивать физику18.

Не так ли строится вся «естественная» наука? Кто-то следует за снегом, кто-то за светом, кто-то за волной, пламенем, камнем. И если объединить и связать данные тысячелетних созерцаний — пребывания человека светом, волной или камнем, — получится физика. Физика получается, если все внутренние проблемы человека, возникающие в игре его страстей, перенести вовне, в мир «природы» — туда, где их можно видеть, осязать, испытывать и связывать внешним «законом». Природа, скованная таким законом, возвращается ему техникой.

В свое время христианство весь мир перенесло внутрь человека и освятило его, придав всем движителям Вселенной человеческий смысл и облик. Зримым образом такого синтеза стал храм, собравший вокруг алтаря все душевно-духовное хозяйство человека. А далее собранное храмом единство излучается обратно — в другую, более емкую и разветвленную оболочку человека: в город, мегаполис, техносферу. Человек снова отдается вещам, становится ими, чтобы в себя вернуться обогащенным таинственной, независимой и все более утонченной жизнью предметов.

Очевидно, что новоевропейская культура самая среди всех динамичная. Именно оттого она становится всемирной — тотальной. Но в чем источник и принцип ее динамики? Это культура, сделавшая опредмечивание человека формой своего развития — самая «внешняя» из культур. Открытые ею способы размещения в вещах «озарений», претворения духовно-душевных энергий в жизнь вещей, создали новую предметность — вторую природу. И нынче она изощрена настолько, что достаточно самой скромной «инженерной рационализации» или даже «маленьких хитростей», исчисляемых методами сетевого планирования, чтобы мировая машина крутилась.

Динамична техника. Секрет же техники — превращение энергии озарения, быть может, даже молитвенного, в форму новой, более совершенной вещи. Тотальность тварного мира расчленена на бесчисленное множество независимых частей, каждая из которых способна стать предметом инженерного эроса. Там психическая энергия превращается в физическую, хотя и невидным способом. Каждый предмет совершенствования — «малое небо» ума — прообраз его внутреннего совершенства. Всякое новое разветвление мирового огня (физической «энергии») требует малого озарения, и жертвоприношение организовано столь искусно, что даже тусклые зарницы, какими ныне озаряется небо научно-технической мысли, все еще грозовое, продолжают питать цивилизацию, становящуюся планетарной.

И создается полная иллюзия, что в отношениях человека с природой разыгрывается драма физическая или даже космическая, а не душевно-духовная, что именно электромагнитное поле напряжено в наших машинах, а не поле мысли. Ситуация под стать возрожденческой, когда люди впервые стали догадываться, что собственное движение они видят в движении небес.

1 Эйнштейн А. Сочинения в 4-х т. М., 1967. Т. 4. С. 259–261.

2 См. «Демон науки» в наст. изд. (прим. составителя).

3 Августин. Комм. 34 к Исповеди, кн.13, гл. 13.

4 Августин. На Псалмы, 64, 6.

5 Августин. Исповедь. 10, 8.

6 Там же. 10, 35.

7 Там же. 1, 2.

8 Там же. 1, 3.

9 Августин. На псалмы, 41, 8.

10 Лорка Ф.Г. Теория и игра беса. Лорка Ф.Г. Об искусстве. М.: Искусство, 1971. С. 75–90.

11 Предисловие в: Кеплер И. О шестиугольных снежинках. М.: Наука, 1982. С. 4. Заметим сразу: фраза о самобичевании относится все же к какому-то другому жанру — нет здесь никакого бичевания пороков, как нет его в геометрии. Даже изъяны матери или отца — это всего лишь факт оптики.

12 Так и Леонардо да Винчи. Впрочем, и об Эйнштейне больше узнаешь по его статьям о Планке или о Кеплере, чем по рассказам о себе.

13 «Вместе с тем он питает к работе неодолимое отвращение, столь сильное, что часто лишь страсть к познанию удерживает его от того, чтобы не бросить начатое… Сколь ни велико прилежание этого человека, работа ему ненавистна… Таковы два противоположных начала в этом человеке: он непрестанно испытывает раскаяние по поводу упущенного времени и все же постоянно бесцельно расходует время… Натура, весьма склонная к лукавству — из-за живости ума. Но присущая ему тяга к лукавству, обману и лжи неодолима. Эти дурные наклонности проистекают из того же источника, что и любовь к шуткам: их вызывает Меркурий, а поощряет Марс. Всего, что этот человек создал в науке, ему удалось достичь (и это не следует упускать из виду!) в общении с другими,отличая, высмеивая и браня дурные стороны людей, невзирая на лица».

14 Кеплер И. О шестиугольных снежинках. М.: Наука, 1982. С.188.

15 История Кеплеровой «Гармонии…» далеко не закончена; П. Хиндемит, к примеру, только в ХХ веке ее переложил на нашу музыку, а физика лишь подбирается к квантованию Солнечной системы.

16 Правда, это размежевание парадоксально, ибо постепенно вырастает и налаживается тотальная система, прямо включающая душевно-духовные движения в материальное производство, которое формирует «новое небо» и являет абсолютное торжество духа геометрии над материей — технику. Она и осуществляет на Земле мироворот, круги которого ночью видны в небе.

17 Так обстоит дело и в искусстве. Автопортреты редко бывают лучшими творениями живописцев, как исповеди — лучшими сочинениями литераторов.

18 Горький рассказывает, как однажды сконфуженного Чехова застал за попытками поймать солнечный зайчик шляпой. Эйнштейн занимался этим более успешно — свои элементарные часы представил сгустком света, мечущимся между зеркальными поверхностями резонатора.

| Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 |

| ← предыдущая |