| Страницы: 1 2 3 4 5 |

| ← предыдущая следующая → |

Демон науки

1. Меланхолия

Есть две вершины, на которых ясно и светло, вершина животных и вершина богов.Между ними лежит сумеречная долина людей. И если кто-то взглянет хоть раз наверхего охватывает древняя неутолимая тоска, его, который знает, что не знает, — по тем,которые не знают, что не знают, и по тем, которые знают, что знают..Пауль КлееКак люди большой науки представляют себе своего демона? В том, что такой демон существует, настоящий ученый, то есть человек, склонный хоть к самоотчету, сомневаться не может. Существует дух науки. Она жива, пока существует сила, которая ученого отрешает, возвышает, вдохновляет — но лишь до тех пор, пока он ей служит. С ней он связан таинственным договором, как о том рассказывают «Фауст» или «Русские ночи» Одоевского. Но в смысл этого договора ученый не склонен углубляться.

Конечно, он не столь простодушен, чтобы не замечать двусмысленности этой силы, говоря по-ученому, «амбивалентности». Однако в содействие диавола его триумфам он, конечно, не верит. В Гётевом Мефистофеле он видит красочное преувеличение темнот науки. Так отчего же змей, прельщающий знанием, издревле именовался лукавым? Ведь даже в мифе о Прометее, ученому самом понятном, рассказывается о «похищении света» — о рискованной краже.

«Демон» Врубеля — это демон художника, в котором ученые могут признать, а могут и не признать выражение своего духа. Но если бы ученые обладали образным мышлением, достаточно мощным для самопознания, нашли бы они фигуру самосознания, отличную от его Демона? Или остались бы при Роденовом «Мыслителе»? Вопрос, пожалуй, досужий — тогда бы они перестали быть учеными. Для целей самопознания они пока не изобрели ничего более остроумного, чем еще одну отрасль точного знания — науку о науке. Но если в демоне Врубеля мы видим существо, достигшее всемогущества и не знающее достойных целей его применения, а в подобном образе себя узнают все ведущие художники новейшего времени от Блока до Джойса или Пикассо, то разве не отображает он также умонастроение ученых — хотя бы тех, кто пытался свое дело осмыслить в большом историческом времени?

Есть, пожалуй, лишь одно изображение духа познания, в каком ученый не может себя е узнать, — это «Меланхолия» Дюрера. «Меланхолия» — это ребус из символов, говорящий едва ли не каждым штрихом. Но мы ограничимся лишь пояснением к названию гравюры. Меланхоликам благоволила античность. Как заметил Аристотель, «все выдающиеся люди, отличившиеся в философии, в государственных делах, в поэзии или изобразительном искусстве, — меланхолики, некоторые даже до такой степени, что страдают от нездоровья, вызванного черной желчью». Но Средневековье к ним отнеслось с опаской. Одна из известных немецких гравюр XV века, изображавшая унылого немолодого человека, подпирающего голову одной рукой, а другой сжимающего кошелек, сопровождалась следующим стихотворным признанием:

Бог дал мне, меланхолику, природу, / Подобную земле — холодную, сухую, /Присущи мне землистый цвет волос, /Уродливость и скупость, жадность, злоба,/ Фальшь, малодушье, хитрость, робость,/ Презрение к вопросам чести / И женщинам. Повинны в этом всем /Сатурн и осень.

Меланхолический темперамент Возрождение не только реабилитировало, но и ввело на него своеобразную моду, поставив под астрологический знак Сатурна всю свою «интеллигенцию»: художников, философов и теологов. Сатурн же издревле символизировал время, пожирающее свое потомство, и потому сближался с центральным символом гнозиса: Уроборосом — змеем или драконом, гложущим свой хвост.

Гравюра Дюрера изображает грузное окрыленное существо с захлопнутой книгой на коленях и раскрытым циркулем в правой руке, погруженное в глубокое раздумье. Циркуль, равно как треугольник с линейкой, служат атрибутами Геометрии — одного из семи «свободных искусств» Средневековья и первого из божественных искусств Ренессанса1. Впрочем, дух геометрии опознается в гравюре вне всяких аллегорий — в самих ее образах. Рядом с Меланхолией на мельничном жернове примостился путти — угрюмый ангелочек с записной книжкой, занятый какими-то заметками. Этого озабоченного мальчугана иногда истолковывают как олицетворение практического знания, вечно сохраняющего младенческую невинность. Но возможно также, что он представляет ученого секретаря, фиксирующего меланхолические мысли. У ног Меланхолии свернулась дремлющая собака. Как и кошель у ноги фигуры, обозначающий расчетливость, она обязательный символ Сатурна. Еще одно живое существо — огромная летучая мышь, осеняющая всю картину, с мордой, скорее, собачьей, чем мышиной, и змеевидным тельцем маленького дракона. Возможно, это летучие рудименты Уробороса.

«Летучая мышь связана с Меланхолией потому, — разъясняет знаток Дюрера Нессельштраус, — что ее стихия — вечерний сумрак и ей сопутствует одиночество и уныние, собака же потому, что из всех животных она одарена наиболее высоким интеллектом и вместе с тем более других подвержена заболеванию бешенством, в чем усматривалось родство со склонностью меланхоликов к психическим заболеваниям». Все остальное безжизненно.

Поскольку по символической насыщенности гравюра не имеет себе равных, распутать ее трудно — очень уж много в ней загадочного. Летучая мышь, например, служит фокусом эллипсовидной радуги. В другом ее фокусе размещается комета — знамение недобрых перемен. Слепящее тело кометы служит стоком перспективных линий, то есть геометрическим местом глаза (который все это видит), но не источником света: сверху и справа сцена озаряется неким иным светилом2. Дюрер, первым на севере Европы освоивший теорию перспективы, перспективным конструкциям придавал значение чрезвычайное — метафизическое. Но неизвестно, что именно зашифровал мастер таким композиционным приемом. Также неясно, что символизирует возвышающаяся в центре лестница, прислоненная к зданию: то ли инструмент богопознания из инвентаря Иакова, то ли сублимат Вавилонской башни, то ли прообраз нашей системы наук3. Выделим поэтому несомненное — смысловой центр картины: вещи, загромождающие бо́льшую часть поля изображения. Фигуру окрыленного атлета плотно окружают научные (философские, как тогда выражались) и ремесленные инструменты: часы, весы, клещи, жернова, блоки, рубанок, напильник и им подобные орудия. Это оснащение наших лабораторий и мастерских, вынесенное Дюрером «на природу». Ученый впервые изображается вне готического кабинета, — возможно, в здании на втором плане представлены его наружные стены, ощеренные инструментами. Окна тому зданию заменяют часы и магический квадрат4. Перед нами оснащение разума инструметального, орудийного.

Демонстрация инструментов (ремесленных, научных, магических) — основное, что гравюру Дюрера отличает от других его работ, а также от изображений Меланхолии другими мастерами. Научно-технический инструментарий внедряется в мир художника. Зачем?

Эти инструменты — загадка, и для нас не менее, чем для Дюрера. Правда, в отличие от него, мы знаем, что каждый из них — это проекция в материю части человеческого тела.

В следующем, XVII веке человек целиком был уподоблен машине. Вот только одно из бесчисленных уподоблений, принадлежащее епископу Ж. Боссюэ. «Для всасывания губы превращаются в трубку, а язык делается поршнем. К легким приделан воздухососный канал вроде нежной флейты особой отделки. Эта флейта, открываясь более или менее, изменяет ток воздуха и дает разнообразие тонам. Язык — это смычок…В ухе есть свой барабан». Или наблюдения основателя психофизиологии Т. Фехнера. «Глаз действует, пока он похож на камеру-обскуру, бронхи — пока они похожи на флейту, сердце — пока оно похоже на помпу, все тело со всеми его химическими процессами — пока оно похоже на топящуюся печь, выносящая влагу кожа — пока она похожа на холодильник». Но подлинным виртуозом подобных сравнений остался, конечно, Декарт, метафору человека-машины превративший в метод самопознания.

И только в конце XIX века метафора эта была обращена: не человек похож на машину, а машина — на человека. Ведь исторически, да и логически, именно он оригинал. В 1877 году Ф. Капп в «Философии техники» вводит понятие органопроекции: техника в целом есть проекция тела в неорганическую материю.

Вспомнился, конечно, «еще» Аристотель — в руке он признает мать всех орудий (древнегреческое орган означает и часть тела, и его орудие). Но подражала техника не только руке — всему телу. «Наши руки и плечи, в сущности вся фигура в целом, проектируется в технику как обыкновенные весы», отчего их рычаги именуются «плечами» (П. Флоренский). Тело в целом — это прообраз дома со всем его хозяйством, в том числе и такого особого строения, как храм. В технику проецируются функции тела не только «механические», но также рецепторные: зрение, осязание, слух. Уху, например, с его «молоточком», «наковальней» и «стременем» подражает фортепиано. Нервной системе — электрические сети. Органические прообразы есть у тепловых, химических, электрических машин, а также у всех измерительных приборов, у всех человеческих изобретений. В том числе у будущих.

Сходство органов и орудий объяснялось не подражанием ремесел природе, а общей причиной: «одно и то же творческое начало в инстинкте зиждет подсознательно тело с его органами, а в разуме — технику с ее орудиями» (Флоренский). За структурным подобием естественных и искусственных орудий угадывается сходство их функций. Так, пальцы и клещи опредмечивают функцию «хватать», а ладонь и утюг — функцию «гладить». А поскольку опредмечивание осуществляется вне сознания, то соавтором даже искусственных вещей остается природа.

Термин проекция удачен даже в оптическом смысле. Человеческий организм порождает многообразие своих механических копий, подобно тому, как любой предмет отбрасывает, в зависимости от освещения, бесчисленное множество теней. Проекция проще, зато каждую из них совершенствовать можно бесконечно — и независимо от всех других. В отличие от органического, механическое тело разымается на части и собирается снова, поэтому улучшать его можно подетально. Этим и занимаются все «научно-технические работники» — каждый занят своим, все более узким участком работы. А общее дело техники становится все менее обозримым.

Чтобы оценить своеобразие «Меланхолии» Дюрера, стоит ее сравнить с парной к ней гравюрой «Св. Иероним». Это традиционный сюжет, с которым работали многие художники Ренессанса. Перед нами вдохновенный переводчик Библии, человек книжной культуры, приручивший природу. Но здесь, кроме волшебства перспективы и гравировки, нет никакой тайны.

В этом и состоит проблема. Каждая из частичек техники имеет прообразом орган человеческого тела, но таких элементов и их сочетаний — мириады. Что же представляет собой универсальная их совокупность? Недавно она получила название техносферы. К сферам Земли, воды и воздуха, выделенным еще в античности (геосфере, гидросфере, атмосфере), добавляется еще одна оболочка. Материальность ее отличает всех прочих сфер, какие идеологи пытаются очертить округ нашей планеты: лого-, ноо-, инфо-, эйдосферы и т. п. Но что нам известно о тотальности техники? Да ничего. Реальность эта от внимания философов либо вообще ускользает, либо ими исследуется под каким-то иным именем. Техносфера — это новое имя техники, подчеркивающее ее планетарное измерение. Качество, не предъявлявшееся техникой вплоть до середины ХХ века и потому не удостоенное особого внимания.

О демонии техники сегодня говорят, разумея ее роковую, неотвратимо растущую власть над человеком. Начиная с изобретения Франкенштейна, технический демонизм становится одним из самых захватывающих сюжетов, почти вытеснившим из популярной культуры тему Фауста. Образ искусственного человека нещадно эксплуатируется Голливудом. И этого не объяснишь антропоморфной логикой мифа, что некогда в русалок и леших превращала духов природы, а ныне, дескать, занялась духами техники. В отличие от природы, техника человека действительно имитирует.

Человек имеет потребности. Каждая когда-то удовлетворялась органической, а ныне — еще и технической функцией. Материализация последней — это изделие. Значит, к организму человека сходится, как истоку и стоку, все многообразие промышленной продукции: техносфера как единое сходится к человеческому телу. Проблема в том, что она начинает подавать признаки самобытной, независимой от человека жизни.

Пока на этом поставим точку, чтобы вернуться к «Меланхолии». Мы видели, что необычность гравюры состоит в явлении человеку Ренессанса предметных орудий разума. Неважно, что от зрителя скрыт принцип их системности. Важно, что их достаточно много, чтобы обозначить весь научный инструментарий эпохи и к нему привлечь внимание зрителя. Научно-техническое вооружение разума, теснящее фигуру Меланхолии, представляется если не бессмысленным, то непонятным нагромождением орудий. Но мы немногого достигнем, если станем выяснять символическое значение каждого по отдельности. На самом деле все они образуют систему, и мы, вооруженные идеей органопроекции, теперь хотя бы отчасти знаем: какую.

Все механическое в изображении Меланхолии символизирует ее же, но только разъятую на части. Перед нами художественная «интуиция разъятого мира». Как у Набокова в «Приглашении на казнь». «Он встал, снял халат, ермолку, туфли. Снял полотняные штаны и рубашку. Снял, как парик, голову, снял ключицы, как ремни, снял грудную клетку, как кольчугу. Снял бедра, снял ноги, снял и бросил руки, как рукавицы, в угол. То, что оставалось от него, постепенно рассеялось, едва окрасив воздух». Мы знаем, что поутру набоковский герой соберется снова. То же случится и с Меланхолией — в историческом «завтра». Но только соберется она уже не в организм окрыленного человека, а в тело самоподвижной техники. Сама же Меланхолия претворится, «едва окрасив воздух», в идеальное тело физического Наблюдателя. Последним мы займемся позже. А пока нам важно в Меланхолии узнать человека, плененного кругом своих отражений. Все выглядит так, как если бы он оказался внутри шарового зеркала, способного захватывать и материализовать попавшие в него отражения. И эти зеркальные тени, посовещавшись, сомкнулись в многосоставное тело, замыкающее своего хозяина, но способное жить без него. Разумеется, такая анаморфоза крайне условна и нам представляется иначе, нежели Дюреру. Художник не отвечает за приблизительность наших метафор. Сегодня, чтобы хоть как-то уразуметь техносферу, мы говорим об органопроекции; завтра, возможно, будем говорить иначе. Но у больших художников есть свои, тайные ходы к предельным смыслам. Мы только знаем, что инструментальный разум Дюрера встревожил неслучайно. В вещных слепках, замыкающих человека кругом его отражений, ему явилась техносфера — воплощение духа науки.

Опознается он не в герое гравюры, а в окружающих его инструментах. В самой же «Меланхолии» мы узнаем образ искушаемого человека, подобного Христу в пустыне. Только испытывающие его демоны представлены не чудищами органики, а «философскими инструментами».

Замышлялась «Меланхолия» как часть триптиха, включающего«Св. Иеронима» и «Рыцаря». Символизирует он развилку трех способов жизни: I)гуманитарного2) естественнонаучного познания истины и 3) героического ее утверждения. Под вопрос «Меланхолия» ставит лишь путь самого художника. Впрочем, как завершение триптиха меланхолическую тень эта гравюра бросает на все пути человека.

Теснимые техникой, в механическом мы видим омертвление жизни. Но для современников Дюрера, напротив, злом дышало как раз органическое, а геометрическое представало образом спасительной ясности. Полагая демоничным геометрический пафос «Меланхолии», мы не должны забывать, что сам художник, неустанно изображавший дьявола, видел его существом исключительно зооморфным. Сатана, сопровождающий Дюрерова Рыцаря — это шедевр органического безобразия: существо со свиным рылом, козлиной статью, серпообразным рогом, обвисшими ушами и прочими деталями, оскорбляющими всякое чувство симметрии и соразмерности.

Если средневековое и ренессансное воображение в бесах гипертрофировало черты органического происхождения, то современному демону (то бишь машине) родственна кристаллическая среда горных вершин, в пределе переходящая в стерильную прямолинейность цеха, операционной или офиса. Если раньше бесы служили изображению страстей, то ныне они воплощают бесстрастность. Как бы мастера Голливуда ни штудировали морфологию первозданной органики, все наши франкенштейны вычерчены по шаблонам машиностроения. Недостает им органичности. А во времена Дюрера не только трудно, но немыслимо было дьявола представить в геометрическом обличье. В том и состоит глубина откровения, чудо его искусства, что фигурами искушения ему предстали инструменты спасения.

2. Демон ученого

Как дух науки является людям науки? О том они умалчивают. Из редчайших, не слишком охотных свидетельств на этот счет можно заключить, что многих из них он пленяет еще с детства. Эйнштейн признается, что еще в самом нежном возрасте его поразила магнитная стрелка, а Кеплер вспоминает, как мальчиком мать выводила его ночью во двор, чтобы показать новую звезду, вспыхнувшую на небе. Похоже, что человека еще незрелого, нестойкого дух познания поначалу одаряет пронзительным ощущением тайны: мерцает оно беспокойной искрой, порой распаляясь в пожизненную страсть. Далее будут книги, много книг, рассказывающих, что люди думают о магнитах и о звездах. Самой поразительной из них окажутся «Начала» Евклида. Однажды показав, что значит знать, Евклид навсегда приохотит к знанию. Кеплер напишет новую книгу о звездах, Эйнштейн — о единой теории поля. Что такое звезда и магнит, они, конечно, не узнают, но углубят знания людей об этих предметах — сделают их еще более загадочными. Зато многие из наших машин станут еще услужливее.

Итак, дух науки невидимо бродит среди отроков, присматривается и некоторым, отмеченным особой отзывчивостью к таинственной, потайной жизни вещей, вручает пожизненную игрушку, занятия с которой улучшают нашу цивилизацию. Впрочем, этого мало. Нужна еще специальная обстановка, или, как говорят, общественная атмосфера, чтобы любознательность поощрялась — «имела смысл». Кеплер, став уже знаменитым астрономом, на протяжении многих страниц разглядывает совершенное «ничто» — тающую на глазах снежинку — и, пылко подчеркивая ничтожество сего предмета, играючи из него извлекает «основы современной кристаллографии». Но чтобы эта акция имела смысл и, в частности, хоть как-то вознаграждалась, Кеплер должен быть заранее уверен, что «славный придворный советник его императорского величества господин Иоганн Маттей Вакгер фон Вакенфельс, золотой рыцарь и прочая, покровитель наук и философов, господин благодетель», который и не слыхивал ничего о кристаллографии, размышление это с благодарностью примет в качестве «Новогоднего подношения». Вакенфельса мы сегодня помним лишь в качестве одаряемого. Но без специального умонастроения этого господина едва ли состоялся бы трактат «О шестиугольных снежинках». Стало быть, дух науки осеняет не только ученого. Лондонское Королевское Общество (ЛКО) — средоточие новой науки, доныне самое авторитетное сообщество ученых, в XVII веке объединило тех, кому обрыдли вековечные дрязги общественной жизни.

«Первоначально — сообщает один из его основателей, — они ставили перед собой только одну цель — удовлетворение желания дышать более свежим воздухом и спокойно беседовать друг с другом, не опасаясь быть втянутыми в страсти и безумства этого мрачного века. Но какую более подходящую тему могла бы напасть такая искренняя и бесстрастная кампания, какой предмет мог быть более подходящим для такого мрачного времени, как не натурфилософия?»5.

Достаточно запретить «вмешивать в это богословие, метафизику, этику, политику, грамматику, риторику или логику» и постигать предметы нейтральные: природу и мануфактуру. Предмет их занятий — все: «от расстояния между звездами до изучения существ, живущих в пруду; от искусства крашения до таблиц смертности. Все, кроме философии общества, ибо только бесстрастное познание никогда не разбивает нас на смертельно враждующие фракции,.. дает место разойтись без злобы, позволяет нам выдвигать самые противоречивые домыслы, не вызывая опасности гражданской войны».

И вот из занятий этого сообщества мыслителей, не ведающих о взрывчатой силе своих «экспериментов», и проросла вся современная наука — с космической баллистикой, атомной энергетикой и компьютерной технологией, а также всем тем, что откроется нашим потомкам. Развилась цивилизация, поставившая под вопрос существование на нашей Земле разумной жизни.

Наивность самосознания у ЛКО просто великолепна! «Искренняя и бесстрастная кампания» не сознает, какая нужна гигантская работа общественного сознания, потрясаемого безумствами и раздираемого противоречиями, чтобы из этой реальности выделить особый объект под названием «природа» — на предмет бесстрастной обработки и сдержанного любования. Чего стоили, например, одни только усилия совокупного человеческого ума, чтобы в познавательной, а значит, онтической, ценности уравнять указанные предметы: «расстояние между звездами», с одной стороны и, с другой, «существа, живущие в пруду»! Словно несоразмерность этих предметов не потрясала Паскаля, открывшего космические бездны в атомных недрах клеща. И не было людей, из видений звездного ужаса ринувшихся обратно в «Бога живого». Компании кажется, что она, наконец-то, надежно отгородилась от метафизики. Но уравнение звезды и клеща таит в себе новую и не менее гремучую смесь «метафизики, этики, политики, грамматики, риторики или логики». Вся ее мощь не проявилась еще и доныне. Но «не судите, да не судимы будете». Самосознание ЛКО наивно потому, что в нем постренессансное сообщество заново себя сознавало — искало новый идеал, дабы его противопоставить ужасающей их действительности. Осознав себя, ЛКО вышло бы на второй уровень рефлексии, не выполнив своего прямого назначения: выразить дух Нового времени. А это дух науки.

Косвенным введением в демонологию науки могла бы служить статья Эйнштейна «Мотивы научного исследования». Действительно, уже во второй ее фразе поминаются разные духовные силы, приводящие людей в храм науки. Некоторые из служителей храма туда привлечены духом тщеславия, вздорным бесом «интеллектуального превосходства». Другие попадают в него случайно. «Этих людей удовлетворяет, собственно говоря, любая арена человеческой деятельности: станут ли они инженерами, офицерами, коммерсантами или учеными — это зависит от внешних обстоятельств». И если бы ангел божий спустился, чтобы из храма изгнать людей случайных, «то храм катастрофически опустел бы». Лишь горстка людей удостоилась бы «милости ангела. Большинство из них — люди странные, замкнутые, уединенные; несмотря на эти общие черты, они в действительности друг от друга разнятся сильнее, чем изгнанные». Не эти люди возводят стены храма, и даже не они служат — «значительную, возможно даже наибольшую часть науки делают другие». Но именно эти меланхолики определяют архитектуру храма.

Что же их туда приводит?

«Как и Шопенгауэр, я прежде всего думаю, что одно из наиболее сильных побуждений, ведущих к искусству и к науке, — это желание уйти от будничной жизни с ее мучительной жестокостью и безутешной пустотой, уйти от уз вечно меняющихся собственных прихотей. Эта причина толкает людей с тонкими душевными струнами от личных переживаний в мир объективного видения и понимания. Эту причину можно сравнить с тоской, неотвратимо влекущей горожанина из шумной и мутной окружающей среды к тихим высокогорным ландшафтам, где взгляд далеко проникает сквозь неподвижный чистый воздух и наслаждается спокойными очертаниями, которые кажутся предназначенными для вечности»6.

За образной мыслью Эйнштейна мы следуем так подробно, чтобы лишний раз убедиться в ее типичности — даже у научного гения. Перед нами романтический образ высокогорного ландшафта, куда возносит ученого не гордый демон или бурный гений, а скорее тихий ангел «внутренней эмиграции». Зачем? С вершин горнего мира видно достаточно далеко и ясно, чтобы составить картину мира дольнего.

«На эту картину и ее оформление человек переносит центр тяжести своей духовной жизни, чтобы в ней обрести покой и уверенность, которые он не может обрести в слишком тесном головокружительном круговороте собственной жизни. Стоит оторваться от мира ощущений, чтобы в известной степени попытаться заменить этот мир созданной таким образом картиной».

Ибо только она может явить тайную «гармонию мира».Думается, с гармонией мы разберемся лучше, если от картинности прямо перейдем — учитывая упомянутые «тонкие душевные струны» взыскательного горожанина — к музыкальности мира. Повод для этого дает сам Эйнштейн, оценивший открытие Н. Бором атомных спектров как проявление «высшей музыкальности в физике».

Дело Эйнштейна можно сделать более наглядным, если форму, напрягающую мысль физиков, вообразить в виде сложного и отзывчивого музыкального инструмента, звучание которого в них порождает не только «мысленный», но и чувственный отклик. Этот отзвук столь сладостен, что воспроизведение оного становится жизненной потребностью7. Струнам этого инструмента соответствуют натянутые, часто противоречивые отношения между физическими понятиями. В общении друг с другом физики эту форму настраивают. Каждая теоретическая публикация — предложение по совершенствованию инструмента. Настройка его у посвященных вызывает весь спектр музыкальных ощущений — от тягостного недоумения до чистого восторга.

И вот это смущает. Гармонические соответствия устанавливаются между инструментом и… нет, не миром, а — настройщиками. И возможно сообщество беззаветных тружеников, вкушающих неземное блаженство от согласия идей, которым в порядке вещей соответствует атомное или какое-то иное, еще неслыханное оружие.

Тайной окутано самое главное. Горожанин, коего душа не выдерживает скрежета Мегаполиса, над ним возносится к величавым вершинам физической мысли. Тихий ангел ему вручает гармонический инструмент, почти неотличимый от лирического. Настраивая его, физик прислушивается к внутренним голосам и — не слышит, что теми же гармониями питается покинутый им мегаполис. Эйнштейн словно не замечает, что абстрактная горняя мысль порождает конкретный дольний город. Не хочет видеть таинственных связей, напрягающихся между наукой и техникой.

Мегаполис — это не только органопроекция. Частичка техники — это проекция органа. Но техносфера, то бишь техника в целом — проекция мысли. Неслышимые гармонии, чарующие физиков, невидимые посредники переводят в скрежет масс мегаполиса и вой его энергий; Музыку сфер — в расписание электричек и городского транспорта, в распорядок дня и режим работы мириадов механизмов; тонкое кружево физической мысли — в кружение машин.

3. Демон обывателя

Обыкновенному человеку дух науки является в облике техники — и оттого неузнанным. «Наука, — подчеркивает классик, — …не существует в сознании рабочего, а посредством машины воздействует на него как чуждая ему сила, как сила самой машины»8. С духом науки обыватель общается на языке команд, алгоритмов — на входе и выходе «черного ящика» техники. Общается даже без прикосновений, взглянув, например, на часы или на экран телевизора или монитора. Но ведает ли он, с какой силой связывается?

Маркс внимание акцентирует на машине, какой человек служит, — но ведь он же ее силой и пользуется. С духом науки он общается также в своем жилище, набитом дарами техники. Общается незаметно, повелевая им прикосновением к кнопке: духи повинуются безгласно и мгновенно. Связь с ними издревле налажена посредниками, и не нужно уже никаких заклинаний или других волнительных акций, чтобы вызвать свет нажатием кнопки. Переговоры с «духом» давно закончены, взаимные обязательства оговорены и скреплены печенью Прометея и кровью Фауста. Поэтому обыватель полагает, что с демоном водится какой-то доисторический оперный Фауст, а не он самолично. Маленький Мефистофель неслышно к нему подкатывается домашним роботом, всем видом сияющих кнопок выражая готовность служить. Его услуги оплачены в магазине, а не в магическом круге с пентаклем. В конечном счете они оплачены в круге планетарной техники, которой он на производстве так или иначе служит: вне жилища он угождает тому же духу, который внутри его ублажает. Но этого круга взаимных услуг обыватель не видит.

Проще всего дух нашей науки определить как силу, преобразившую средневековый город, скажем, Дюреров Нюрнберг, в современный. Так эту силу можно определить. А увидеть? Темный средневековый город накрывается шляпой. Когда шляпа поднимается, под ней обнаруживается новенький сияющий мегаполис. Поскольку превращение это происходит не на цирковой, а на исторической арене, а также при явном отсутствии фокусника, оно отдает чертовщиной. «Пусть силы машинного века на самом деле нельзя считать сверхъестественными, но все же они не укладываются в представления простого смертного о естественном порядке вещей».9 Но ведь только сверхъестественным способом и может явиться дух. Естественно он выглядит просто городом.

Здесь нелишне, пожалуй, объясниться насчет наглядности духов. Многие до сих пор уверены, что духов (леших, русалок, ведьм, домовых, барабашек или летающих тарелок) не существует. Нет спору, материя у них особая, «тонкая», призрачная, даже блажная, можно сказать, бутафорская. Но не стоит им это вменять в вину — бесплотность тут не порок, а большое достоинство: грош цена лешим или русалкам, если их можно потрогать, если собой они заслонят то, на что указывают. А референт-то существует вполне реально. Не следует только преувеличивать разницу между тарелками, какие летают на телеэкранах, и теми, что наблюдаются в небе. Смысл, какой они обличают, один и тот же.

Дух — это обличие, лицо (раньше говорили, эйдос) вещей незримых. Дух вещей выражает их целостность. Громадная дистанция между деревом и лесом — они реальны в совершенно разных смыслах. Дерево, или даже много деревьев, увидеть можно, а вот лес — все его деревья, включая бывшие и будущие, — увидеть как дерево нельзя10. Лес как целое выглядит лешим, дерево — дриадой, дом — домовым, а ночная река — русалкой. Техника в целом выглядит Големом или Кибером.

Обживая свой дом, человек невольно стремится придать его духу привычный облик — подобие улучшенного, подученного, технически грамотного домового. Если все технические изделия, оживляющие наше жилище (светильники, часы, телефон, телевизор, компьютер, автомобиль, холодильник, газовая плита и т. д.) собрать в одно-единственное, снабженное пультом управления, получится кибер. Это и есть воплощение домашней, персональной техники. Дух науки, предоставленный в распоряжение нашей персоны. Придавать ли ему человеческий вид — вопрос тонкий. Как проекция человека в «свое другое», подручное, сменное тело, техника принципиально безлика. Механической кукле можно приделать лицо и научить ее отзываться на персональное имя — но личности машины не отвечает никакая реальность: экземпляры технического изделия различаются лишь заводскими номерами.

Механическое не имеет лица. Этим оно отличается от всего органического, что даже в простейших своих проявлениях тянется к лицу, как растение к солнцу. Но с безликим человек не умеет до конца объясниться. Как целое, человековидным големом техника становится не только в мифах, но также в работах Винера, где тот пытается разобраться с феноменом техники. Другого доступа к духу науки просто нет. Тот же Маркс в природу общественного производства глубже других проник потому, что в технике видел почти одушевленное существо. «На место отдельной машины приходит это механическое чудовище, тело которого занимает целые фабричные здания и демоническая сила которого, сначала скрытая в почти торжественно-размеренных движениях его исполинских членов, прорывается в лихорадочно-бешеной пляске его бесчисленных собственно рабочих органов». Что он сказал бы о чудище современной мегамашины, телу которой тесно в пределах планеты?

Каждый элемент техники, к какому прикладываются усилия инженера, рационально совершенно прозрачен. Любую предметность, если она раскладывается на такие первоэлементы, можно считать технической. Однако представляет ли изделие техники ее целостность? Конечно же, нет: именно потому оно и всецело понятно. Сколь рациональна техника в своих элементах, столь же иррациональна в целом. Последнее как раз не технично — это давно отмечено11. Но можно продвинуться чуть дальше, если заметить, что механическому оно противоположно по самому способу своего бытования — оно органично. Если каждая часть техники конструируется, то техника в целом развивается — обнаруживает явные признаки самобытной жизни.

Существуют духи всегда. Но являются людям только во времена духовных потрясений — всеобщих переселений смыслов. С духом науки начинают общаться, когда обнаруживают демонизм техники. Даниил Андреев ее изображает в облике Эгрегора, В. В. Налимов ее описывает как «духовную чуму», и даже язык Н. Бердяева, приближаясь к «феномену машины», утрачивает привычную бодрость. «Демония» техники давно стала общим местом эсхатологических предчувствий: все, кто озирают перспективы прогресса, призывают к «осмотрительности» в обращении с машиной. Техника постепенно стала проблемой, «феноменом», «тайной», «судьбой» человека. Однако и поныне никто не может сказать, в чем именно состоит угроза.

Всерьез бранить технику едва ли возможно — разве что только с голых вершин Гималаев или с позиций пещерного человека. Чтобы беспокойство насчет ее «засилья» выразить публично, средствами коммуникации надо вооружиться опять-таки техническими. Выпады в адрес техники со стороны человека, всечасно к ней прибегающего, фатально содержат «элементы фривольной неискренности». Навострить перо против техники нельзя без ее же содействия, то есть не попадая в положение совершенно глупое и двусмысленное. «Озабоченность» допустима лишь по части путей прогресса, но техника и сама находит кратчайшие направления роста. Во взвешенные рекомендации она не вслушивается. Если вещь может стать лучше, она станет лучше. А что значит «лучше» — техника знает сама. «Управляемая техника» — такой же нонсенс, как «управляемый рынок». Техника стала стихией — судьбой.

Проблему техники человек не умеет даже сформулировать, хотя неким таинственным образом уже ее ощутил. Не считать же противоядием движение за «сохранение окружающей среды». На деле оно служит вызовом лишь наличному состоянию техники, содействуя дальнейшему изощрению технической мысли. Издержки технического роста устраняются опять же технически — разработкой «безлюдных» или «безотходных» технологий. Коренной недостаток техники состоит лишь в хронической ее недостаточности — всегда ее мало.

Так откуда же почти всеобщее ощущение смутной угрозы? Даже на самом отдаленном историческом горизонте не видно причин, по каким техника должна бы или смогла бы «взбунтоваться», а не просто «отказаться» служить. Чем более она совершенна, тем меньше вероятность случайного, тем более системного ее отказа. Так почему же популярная культура перенасыщена образами бунтующей техники?

Демонизм техники ощущается столь же хорошо, сколь трудно выражается словом. Трудно представить, как могла бы выглядеть техника всецело понятная. Однако есть в ее «демонии» и кое-что позитивное. Если развитию оной отдаются миллионы умов, то едва ли найдется на земле сотня людей, размышляющих о ее назначении. Опознав в ней «механическое чудовище», Маркс первым, кажется, оценил ее тотальность. Однако до сих пор никто не сумел с ней объясниться лучше того, кто ее развивает, будь то Винер или Тьюринг. Бердяев поражался тому, что «до сих пор не создана философия техники и машины… не осознана машина и техника как проблема духовная, как судьба человека». О смысле «суммы технологии» сегодня мы знаем не больше, чем Дюрер. Если не меньше. Ибо «единственной сильной верой современного цивилизованного человека остается вера в технику, в ее мощь и ее бесконечное развитие».

Демония техники состоит в том, что она не оставляет выбора. Не из тех она вещей, что нами выбираются свободно и сознательно: выбор сделан раньше. Определив человека как существо, производящее орудия, проблему человека мы уже свели к проблеме техники. После этого поздновато дивиться ее «демонизму». Участвуя в автоматизмах цивилизации, их не видишь. Выйти из заколдованного круга, обрести дистанцию можно лишь в порядке первобытного анимизма — обращаясь с машиной на «ты». Платоновский машинист с паровозом объясняется как с любимой куклой — но это разговор уже с не наукой, а скорее с самим собой. Не к подобному ли монологу сводится всякое общение с духами? Именно тогда, когда техника вдруг отказывает или угрожает отказом, создается необходимая дистанция. Тогда и начинается разговор «по душам» или «в сердцах» — по существу не только техники, а этой растреклятой жизни: выяснение отношений человека с самим собой. На кой черт ему сдалась эта машина?!Придав необозримой технике компактную форму Кибера, то есть понятливого человековидного духа, мы можем с ней объясниться по-человечески. Но если обживанию «феномена техники» подвести итог в книжной и экранной фантастике, то сразу выяснится, что в целом он ладно вписывается в мир волшебной сказки. О роботах едва ли не все сказано в книжках о добрых и злых волшебниках — разве что их таинственное обиталище выглядит не глухим лесом, а отзывчивым космосом. Стало быть, с тех пор, как человек ознакомился с волшебством, структура духовной реальности не слишком изменилась.

Отличие в том, что все приключения человека с Кибером сводятся главным образом к коллизиям взаимопонимания. В общении человека с духами это, кажется, что-то новое. Сюжетным конфликтом становится нарушение согласия между человеком и машиной, а его разрешением — восстановление. Тем самым признается существенность (и трудность) понимания техники. Важно и то, что волшебники вполне однозначно уже не делятся на «добрых» и «злых» — напротив, часто конфликт и состоит в неожиданном обращении полярности. И, наконец, замечательно, что на всякого техногенного из волшебных существ всегда найдется другой, еще более могущественный кудесник, способный в крайней нужде таки найти на него управу. Сила этого наивысшего мага состоит в знании, а именно, в знании последней тайны восставшей твари: как она «сделана», или каким «стандартам» послушна12.

Но в планетарной технике все люди общаются с одним предметом, и он все более внятно настаивает на своем единстве — обретает черты божества с неопределенными помыслами. И, в общем-то, ясно без особых разысканий, из самой атмосферы кибернетических дискуссий, что техника в целом имитирует демона-божество с отрицательным знаком. Демон богословский воплощает лишь одно экстремальное качество падшей твари — гордыню. Именно это качество кибернетика из своего творения изымает, чтобы присвоить себе. Голем одаряется всеми атрибутами демонического совершенства: всемогуществом и бессмертием — и связывается лишь безусловной покорностью своему конструктору. На этих условиях, как выяснил Винер, всемогущий Голем потенциально опасен лишь в одном отношении — он все понимает буквально. Ведь в том и состоит его особая сила. Как совершенное воплощение точного знания, человека он превосходит по качеству механической мысли: умеет строить и мгновенно просчитывать несравнимо более длинные, чем у человека, цепи логических умозаключений. А среди отдаленных, но необходимых следствий вашего приказа могут оказаться заключения, неприемлемые или даже смертельно опасные для вас. В этом, собственно, и состоит риск обретения божественной власти над миром. Не исключено, что уже сегодня технике мы отдаем приказы, коих точный, но нехороший смысл выяснится лишь опосля. Правда, Винер исследовал договор человека не с демоном, а с големом, послушным слугою. И потому призывает лишь к осмотрительности: он может обернуться дьяволом, если вы сами не очень хорошо знаете, чего хотите. Мысли Голема — это ваши собственные мысли, но только доведенные до логического конца. И демоническое в технике — это всего лишь ваше недомыслие, восстающее против вас.

4. Сатурн и осень

Логического конца наших мыслей нам знать не дано — тем более что их начало скрыто в доисторической тьме. Единственное, что мы можем — это видеть свои мысли собранными в цельнолитные символы. Способность общаться со сложными, многоярусными, многопарусными смыслами, связывающими концы наших мыслей с их началами, — это, пожалуй, единственное преимущество, какое человек еще сохранил по отношению к машине. Многоречивые смыслы она разворачивает в нескончаемые ряды однозначных «следствий», часть коих можно испытать жизнью. Но то, что в логике «следования» еще будет, в символе уже есть. Так что же нам предвещает «Меланхолия» как символ новоевропейского гнозиса?

В череде художественных откровений, знаменующих становление Нового времени, «Меланхолии» прямо предшествует другая, не менее известная ренессансная гравюра со странником, достигшим края средневекового мира и заглядывающим в новый — неведомый. Там, за пологом традиционного небосвода, ему открывается вид на сияние небесных колес — что-то вроде Аристотелева «перводвигателя».

«Меланхолия» отражает следующий этап. Мир средних веков, на старинной гравюре еще густо засаженный светилами и деревьями, здесь опустошен — очищен для новой застройки. Небесные орудия уже на Земле. И демон мысленно их примеряет к материи.

Средневековые и ренессансные живописцы изображали Творца в процессе творения. У Блейка этой работой займется Ньютон: уже не Всевышний, а могучий физик (в обличье Адама) набросает нам образ новой вселенной и очертит ее границы. Дюрер же новоевропейского демиурга застал за крайне необычным занятием — в минуту раздумья. И если не знать исторического контекста, то ниоткуда, кажется, не следует, что эта минута — канун творения. Однако современники Дюрера, владеющие символическом словарем эпохи, о том знали.Из астрологии было известно, что своими судьбами меланхолики обязаны приюту в доме Сатурна. Многообразные символы этой планеты напоминали о «стариках, предках, сиротах, наследниках, но также о глубоком исследовании и четкой памяти, о темнице, долгом одиночестве, мере и весе»13. В «Меланхолии» на нее прямо указывает комета, штрихами изливающая свой магический свет14. Направляясь в сторону Сатурна, над Европой она стояла с декабря 1913-го по февраль 1914 года — все время, пока Дюрер работал над «Меланхолией». Художник мог за ней наблюдать из своей домашней обсерватории, когда составлял карту звездного неба.

Сатурн, стало быть, крайне «амбивалентен». У римлян он почитался богом «золотого века», а через родство с греческим Кроном — еще и властителем времени, участвующим в космогонии — восстании титанов против Урана-неба15. Поэтому в Ренессансе он часто изображался с армиллярной сферой — атрибутом звездочетов. Римские сатурналии — карнавалы, напоминающие об изобилии «золотого века» — на праздничную неделю символически возрождали начальный расклад вещей. В них же находят прообраз христианского Рождества. А в герметической символике земным воплощением Сатурна стал свинец — металл, тяжестью и плавкостью еще со времен античности выдававший свою заколдованность. Именно это тяжкое, тусклое, землисто-серое вещество алхимики брались вернуть в первоначальное невинное состояние, переплавив в солнечное золото. Ведь золото — всего-навсего падший свинец, а свинец — демоническое обличье золота.

Стало быть, современников Дюрера «Меланхолия» прямо вводила в атмосферу размышлений о творении, о «золотом веке», а также алхимических помыслов о «философском камне». Тематика Утопии представлена сполна — вплоть до идеи технического изделия как протеза: Сатурн — это, кажется, единственное божество, какое изображалось с костылем или с деревянной ногой. Но почему же «Меланхолия» лишена всяких признаков воодушевления?16

Герой «Меланхолии» — человек, искушаемый духом геометрии. Учитывая символику гравюры, можно пойти и дальше — говорить об искушении человека образом крайнего неба, одержимости духом Сатурна. Иронический аналог «Меланхолии» можно узнать в Дюреровом проекте монумента в честь разгрома крестьян, попытавшихся собственной силой учредить на грешной земле небесное царство. «Составив свою колонну из предметов домашнего обихода и орудий мирного сельского труда, Дюрер поместил наверху сидящего в печальном раздумье крестьянина, пронзенного мечом в спину»17.

Юношеский автопортрет — прообраз «Меланхолии»?

Ни один из художников Возрождения не оставил столько автопортретов. Художника мы можем видеть 13-летним подростком, или обнаженным, или исполненным высочайшего достоинства в «христоморфном» автопортрете 1500 года. И все же полнее всего он раскрылся в своей «Меланхолии». Называя эту работу «самой ошеломляющей из гравюр Дюрера», Панофский в ней узнает «духовный автопортрет» художника18. Об этой гравюре уже написаны и еще будут написаны сотни исследований. Но только в одном, пожалуй, они все согласны. ««Меланхолия», как бы ее ни пытались истолковать, остается потрясающим признанием бессилия человека в стремлении достичь совершенства и познать высшую истину». Для знающих жизнь и дело Дюрера это очевидно. Но как, спрашивается, это следует из самой гравюры? В «Меланхолии» видят «тревогу, подавленность, холодную тоску, раздвоенность» и прочие атрибуты духовного боренья. Но что этим настроениям соответствует в образном строе самой гравюры? Весы уравновешены, колокол молчит, часы (песочные) текут, числа по всем направлениям магического квадрата составляют 34, комета все еще предвещает перемены, но время истории, указанное в нижнем правом углу гравюры, остановлено на отметке 1514 — что оно нам «показывает»? Что с чем «борется» в сознании Дюрера?

Конечно, тревожен сам художественный строй гравюры: металлическая ясность и отчетливость рисунка лишь оттеняют ее визионерский пафос. Художественное совершенство этого наваждения оставим в стороне. Ведь перед нами творение не только

лучшего художника, но и крупнейшего математика ренессансной Германии: в истории культуры это единственный художественный образ науки, созданный ею самой. Созданный в то время, когда символизм еще оставался органической частью научной мысли.

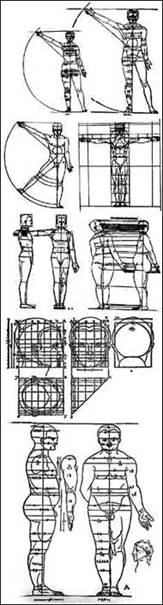

«Меланхолию», как и любое художество, трудно делить на части. И все же ясно, что Дюрерова гравюра противопоставляет две символические системы. Хламида, крылья, путти, летучая мышь, собака — все органическое противостоит инструментам и орудиям — всему механическому. Ситуация изображена явно промежуточная: канун то ли космогонии, то ли реинкарнации — переселения духа в новое тело.Драму творчества Дюрера, как и всего Ренессанса, искусствоведы представляют как конфликт между натурализмом и новой формой идеализации натуры — математикой.19 Никто из художников Возрождения не оставил столько натурных и столько математических штудий человека: всю жизнь он разрывался между кистью и циркулем. «Раздираемый противоречивыми стремлениями, он, с одной стороны, точно следует за натурой, с другой — пытается создать стоящий выше повседневности идеал». С одной стороны, его влечет «сама природа» и, прежде всего, выразительная сила и красота человеческого тела. С другой — он строит чисто оптический образ этого тела с применением механизированной перспективы. И этот натуралистический образ он вписывает — посредством неустанных измерений — в идеальные формы геометрии.

В отличие от ученых, ни один художник смутного времени не привлекался к ведьмовским процессам. Связанный с надежным ремеслом, наделенный исключительным здравомыслием, редкостной добросовестностью, искренней набожностью, а также признанием современников, гений Дюрера устоял перед всеми видами мистики — кроме математической. Всю жизнь он был одержим одной фантастической идеей — прекрасного человека найти в числе. Итог — «Четыре книги о пропорциях»: вершина ренессансной антропометрии и вместе с тем бесславное ее завершение. Художник признается: однажды увидев в Венеции фигуры людей, нарисованных по канону пропорций, он «более желал узнать, в чем состоит его способ, чем лицезреть царство небесное». Так состоялась встреча художника с духом науки. Быстро освоив достижения своих итальянских предшественников, он ринулся дальше в геометрию. По трудоемкости его работа была беспримерной. От планиметрии он перешел к стереометрии человека и, далее, к полигональным его разложениям. В частности, освоил экземпеду — причудливое изобретение Альберти, описанное в трактате «О статуе». Этовоплощение цилиндрической системы координат, позволяющее оцифровать все точки пространства. Экземпедой натурщика можно обмерить, перенося на скульптуру все извивы его тела. Сам Альберти тело человека разделил на 600 частей — неслыханная прежде точность. Но Дюрер ее утроил, получив атомарной единицей величину менее одного миллиметра. А это уже одержимость: все нужды практики и все нормы здравого смысла брошены далеко позади. Разуверившись в едином каноне красоты, он стал искать ее «типы», но когда число разновидностей красоты перевалило за дюжину, оставил и эту затею.

В «Меланхолии» многие видят признание мастера в бессилии ренессансной эстетики. «А что такое красота, я не знаю». Этого и сегодня не знает никто. Но Дюрер большую часть жизни пытался это узнать. Вся жизнь художника — начиная с поездок в Италию за «секретами» перспективы и кончая тысячами измерений человеческого тела — вдохновлялась поиском совершенных пропорций. «Он четверть века бьется над задачей конструирования идеальных фигур мужчины, женщины и ребенка». Одновременно с Лютером, переводившим Библию на живой язык, Дюрер человека переводил на язык математики.

Однако бессилие геометрии в этом деле открылось уже маньеризму, вплотную к которому приблизился Дюрер. Некоторые его работы, а также ближайших его последователей, кажутся вышедшими из-под пера кубистов и футуристов ХХ века. Есть среди них и такие, где органический мир полностью вытесняется механическим, построенным из элементарных геометрических тел. Другие предвосхищают шарнирные шедевры нынешней робототехники. Здесь вполне обозначился механический человек, который лишь через сотню лет откроется Декарту. Но в этих прозрениях нет никакого намека на футуристические восторги — в них стынет лед разочарования, если не отчаяния. Маньеризм — это первый набросок нынешнего постмодернизма.

Истоки новой физики, которым в следующем столетии Ньютон придаст завершенную форму «Математических начал натуральной философии», поначалу сошлись в художнике — отразились в духовном борении «Меланхолии». Основной контраст «Меланхолии» — противостояние механического, идеального — натуральному, духовного — душевному. Кольцо инструментов, охватывающих фигуру «Меланхолии», — это алфавит новых средств идеализации, найденных в кристаллических формах геометрии. Гравюрой высвечен механический инвентарь восходящей культуры: предметы, посредством которых все прочие вещи переводятся в мир математических идеализаций. С их применением получены все рисунки Дюрера, заключающие человека в математически выверенную форму. Но это также предметы, посредством которых идеализируется — совершенствуется — всамделишный мир. Это орудия преобразования материальной действительности. Мир вещей впервые разделен на две половины: 1) орудия познания и преобразования мира; 2) все остальное. Орудия механичны; все остальное — органично. Во времена Дюрера еще не вполне было ясно, что из всех инструментов «Меланхолии» именно часы и линейка станут мистическим телом идеального физического Наблюдателя — носителем духа науки20. Это масштабы и меры — изображение той самой физической «системы отсчета», чей онтологический статус так беспокоил Эйнштейна. А пока он тревожит только Дюрера.

Как резюмировал Эйнштейн, физика «вводит (помимо четырехмерного пространства) два рода физических предметов, а именно: 1) масштабы и часы, 2) все остальное»21. Стало быть, на такие части мир распадается у физика. Поскольку «все остальное» познается посредством часов и масштабов, сами они представляются вещами самопонятными. Смущают они лишь ученых ранга Эйнштейна. Беспокоило его, что система отсчета, оставаясь физическим телом, сама из физики выпадает. «Это в известном смысле нелогично; собственно говоря, теорию масштабов и часов следовало бы выводить из решений основных уравнений (учитывая, что эти предметы имеют атомную структуру и движутся), а не считать ее независимой от них». Нелогично это и в том смысле, что тело отсчета в физическом мире представляет телесность самого физика.

«Система отсчета» — это абстракция. Это чистый дух науки, призванный измерять пространственно-временные координаты материальных объектов — прикасаться к ним и даже с ними сливаться, не докучая им своим телом. Потому он редуцирован к идеальным часам и линейке, стал более бесплотным, чем старинный соглядатай и вестник — ангел. Он бессмертен и находится в услужении у всех физиков сразу — пребывая всюду там, куда прибывает рыщущая по вселенной физическая мысль. Следовательно, он «атопичен», «ахроничен», и имя ему легион.

Однако дух науки такой наблюдатель представляет не больше, чем кончик кисти художника представляет его мысль. Собственно «дух науки» — это тот, кто рассылает «наблюдателей» в качестве своих корреспондентов, получает их «данные», извлекает из них «законы», и, воплощая в машины, повелевает стихиями. Но как этот дух-учредитель, дух-устроитель, демиург новой реальности выглядит — об этом сегодняшняя наука не имеет ни малейшего представления. Чем крупнее ученый, тем безраздельней его служение науке, переходящее в эрос, в жертвенную страсть. И тем слабее потребность объясниться с хозяином.

Можно лишь предположить, что высший демон науки родствен духу отрешенности. Временами она настигает каждого. Но что она такое в себе — лучше всего о том сказано, пожалуй, Мейстером Экхартом. «Там — глубокое молчание, ибо туда не проникает ни одна тварь или образ; ни одно действие или познанье не достигает там души, и никакого образа не ведает она там и не знает ни о себе, ни о другой твари». Отрешенность — это предельно достижимая дистанция между человеком и миром, посягающая на божественную надмирность и всякую наземную добродетель отвергающая как «слишком человеческую». «Я же ставлю отрешенность выше всякого смирения». «Я ставлю отрешенность выше любви». Кажется, именно к этому духу стягиваются все нити, воедино связующие бесконечное множество малых и скромных «наблюдателей» эмпирической физики.

Не забудем, однако, о главных инструментах «Меланхолии», без которых все остальные невозможны, — об орудиях ремесла. Если измерительные инструменты (часы, циркуль, линейка, уровень) станут телом идеального Наблюдателя, то ремесленные (молоток, рашпиль, тигель и т. д.), собираясь в механизмы, фабрики и заводы, составят тело идеального Деятеля. Собрав их вместе, Дюрер увидел единство орудийного разума, провидел ремесленный дух новоевропейского гнозиса.

Культуру Нового времени недаром называют фаустовской. В основе ее триумфа лежит сделка — купля-продажа души. Фауст получает все вещи в обмен на единственную и совершенно эфемерную вещь — бессмертную душу. То, что обретаешь, можно пощупать, приладить к телу. Что отдаешь — невидимо. Маешь вещь, а расплачиваешься тем, существование чего надо еще доказывать. Исполняя желания Фауста, Мефистофель у Гёте играет за технику. Однако исторически дело выглядит иначе. Новоевропейское общество искушаемо Фаустом, сулящим свои персональные «знания» превратить в его объективную, орудийную «силу».

Начали мы с бесцельности силы, явленной в «Демоне» Врубеля. Но разве иначе Винер определяет Голема техники — воплощение мощи, направляемой извне? Робот Винера, постепенно обретающий все атрибуты человека, обожествленного Ренессансом, превосходящий его по каждой конкретной функции, но страдающий некой фатальной неполнотой, какимто изначальным изъяном, который и поименовать-то невозможно, — вот демон науки, преследующий ее как тень. Не тот, с каким она себя отождествляет — а какого не может избежать. Демон, выдающий тайну новоевропейской науки, ибо не столь за ней знание, сколько умение — инструментальный ум.

Орудий познания мира фаустова наука не отличает от орудий его преобразования. Теми же методами, какими она строится, окружающий мир она перестраивает, даже институтам познания придавая облик завода. Соединяя в техническом небе орудия познания с орудиями власти, «всему остальному» дух науки противостоит уже в планетарном масштабе.

В «собственноручном некрологе», в «Автобиографических заметках» Эйнштейн свой жизненный путь представил в категориях мифа — как бегство из детского рая в научный22. Подводя итог делу своей жизни, внимание читателей он акцентировал не столько на своих свершениях, сколько на ожиданиях. Венчаются они формулами, завещанными еще не рожденным коллегам. Начиная с Декарта, наука строится так, что ее завершение адресуется потомкам — будто физиков не мучит образ незавершенного естествознания, не манит облик конечной истины. Но можно ли искать то, чего вовсе не знаешь? То, чего физика ищет, она знает как образ гармонии. Неважно, что она постоянно меняется — важно, что сквозь время она проносит единый образ мира, одинаковый для Кеплера и Эйнштейна. Но не для Дюрера.

Подобно своему итальянскому двойнику универсалу Леонардо да Винчи, Дюрер не мыслил знания безличного, во всей полноте открытого лишь потомкам. И если не в своей науке, так в искусстве он очертил полный круг явленной ему истины. Очертания новой науки едва брезжат — только через столетие она окончательно определится, чтобы возглавить триумфальное шествие новоевропейской культуры в бесконечный «прогресс». Но всем ее триумфам заранее обозначен предел, выраженный «Меланхолией». Изображает она ученого не парадных заставок, трубящих об успехах познания, а ученого-созерцателя — то, что от науки остается после ее превращения в «непосредственную производительную силу». Представлена тут наука не в утвердительном или отрицательном, а в вопросительном модусе. И если ее деятельная часть давно марширует в прогресс, то созерцательная все еще мыслит. И, может, еще скажет свое слово.

Всем, следившим за европейскими приключениями духа, ведомо, что отрешение — лишь первая фаза творчества, завершаемая возвращением блудного сына. Стадия отрешения, пожалуй, несколько затянулась. И надо бы, наконец, в мистической глубине науки, которая «не ведает ни себя, ни какой иной твари», увидеть темные лики несущих нас духов.

Во времена Дюрера наука еще могла себя увидеть — очертить свое место в культуре. А ныне уже не может. Отождествив себя с духом времени, она потеряла лицо. Не имеющая образа, не знающая своего демона в лицо, наука слепа — как Голем, она воплощает титаническую, но бесцельную мощь знания. Конец Нового времени знаменует «Демон» Врубеля. Из его окружения исчезли — растворились во взгляде — все вещи мира и все его меры. Геометричен сам мир каменеющего атлета — то ли соцветия, то ли созвездия, то ли разломы кристаллов: «безумные алмазы, уставившиеся на нас». 23 Но в «Меланхолии» намечена еще реальность того, кто все это видит. Это она обозначена солнцем и радугой, образующими очертания гигантского глаза. Последний помещен в «точку исчезновения» картины, оптически представляющую зрителя. Видящий, естественно, невидим. Но именно он раздвоенности Дюрерова мира единство придает не только перспективное, но и смысловое. Это образ другого знания, соединяющего видимое с видящим. Это знание, знающее себя, созерцание. Восхищенное небом, оно знает о своем равенстве зримому.

1 «В сущности, — заключает Ц. Нессельштраус описание этой гравюры, — он представил свою Меланхолию в виде Геометрии».

2 Не потому ли петербуржцы в «Меланхолии» узнают символ своего города с двусветностью белых ночей и царством геометрии, воздвигнутым на чухонских болотах?

3 Хотя, быть может, стоит отметить, что у Данте лестница символизирует именно небо Сатурна (ближайшее к небу звезд) и в этом отношении она инструмент познания неба.

4 Это первый магический квадрат, составленный европейцем.

5 Бернал Дж. Наука в истории общества.

6 Эйнштейн А. Сочинения в 4-x т. Т. 4. С. 40.

7 «Душевное состояние, способствующее такому труду, подобно религиозности или влюбленности: ежедневное старание проистекает не из какого-то намерения или программы, а из непосредственной потребности». Эйнштейн А. Собрание научных трудов. Т. 4. М., 1967. С. 41.

8 Маркс К. Цит. по: Механика и цивилизация 17–19 вв. М.: Наука, 1979. С. 409.

9 Винер Н. Творец и робот. М.: Прогресс, 1966. С. 62.

10 Разумеется, это рассуждение можно применить и к отдельному дереву, если уразуметь под его целостностью единовременную данность — актуальность — всех его состояний.

11 На этом особо настаивает Хайдеггер.

12 Тогда-то и всплывает представление об иерархии духов, чуждое классической волшебной сказке. Поскольку сила соперничающих начал восходит к знанию как к последней инстанции, современная фантастика представляет собой популяризацию гнозиса.

13 Бидерманн Г. Энциклопедия символов. М., 1996. С. 235.

14 Амулетом, защищающим от опасностей Сатурна, служил венок из лютиков, украшающий прическу Меланхолии.

15 Холл Дж. Словарь сюжетов и символов в искусстве. М.: Крон-пресс, 1996. С. 497.

16 Заметим, что в терминах алхимии «меланхолия» означает не темперамент, а состояние человека — встречу его со своей «тенью». «Тень, как правило, представляет собой полную противоположность осознающей личности. Этот контраст является условием разнообразия потенциала, из которого рождается психическая энергия… Поначалу конфронтация с «тенью» порождает абсолютное равновесие, застой… Все становится сомнительным, и именно поэтому алхимики называют эту стадию nigredo, tenebrositas, хаосом, меланхолией».— Юнг К.Г. Mysterium Conionctionis. М., 1997. С. 707.

17 Нессельштраус Ц. Литературное наследство Дюрера. Дюрер. Трактаты. Дневники. Письма. СПб., 2000. С. 54.

18 Так и автопортрет Леонардо да Винчи видят в его «Джоконде».

19 См. например: Либман М.Я. Очерки немецкого искусства позднего средневековья и Возрождения. М. 1991.

20 Живи Дюрер в XVII веке, Меланхолии он бы вручил уже линейку, а не циркуль — круг символизирует культуру уходящую.

21 Эйнштейн А. Сочинения в 4-х т. Т. 4. М. 1967. С. 280.

22 Там же. С.261.

23 Так герой набоковской «Ады» припоминает «чудесный портрет отца работы Врубеля».

| Страницы: 1 2 3 4 5 |

| ← предыдущая следующая → |